Internationale Verflechtungen, die man auch unter dem Schlagwort „Globalisierung“ fassen kann und die inzwischen auf alle Lebensbereiche Einfluss nehmen, beschäftigen die Pädagogen seit vielen Jahrzehnten. Das Wachstum des Welthandels führt zu verstärkten Migrationsbewegungen, denn Arbeit findet sich oft im Ausland besser als im Heimatland. Das betrifft Hochqualifizierte, die vom Ausland abgeworben werden, aber auch Wirtschaftsmigranten, die in ihrem Heimatland keine Erwerbs- und Lebensmöglichkeit mehr sehen. Kriege und Verfolgung von politisch Andersdenkenden führten insbesondere in den letzten Jahren zu einer vermehrten Fluchtbewegung in die Industriestaaten Westeuropas.

Dadurch entsteht eine neue Vielfalt im Bildungsraum und zwar auf jeder Altersstufe, auf die die Pädagogik und Erziehungswissenschaft reagieren muss: Kindergarten, Schule, Hochschule und akademische sowie berufliche Weiterbildung.

Migration – unabhängig davon, aus welchem Grund die Menschen immigrieren – kann nicht nur aus pädagogischer Sicht, sondern muss aus politischer, bildungspolitischer und pädagogischer Sicht zugleich betrachtet werden.

1. In welcher Welt leben wir heute? Demokratie versus Autoritarismus oder Weltoffenheit und Vielfalt versus Nationalismus?

Wir leben heute in dem Widerspruch, einerseits global denken und handeln zu sollen und andererseits das nationale Bewusstsein nicht verlieren zu wollen. Folgt man den Globalisierungsgegnern, so wird man ein düsteres Bild von der Globalisierung zeichnen: Globalisierung entzieht dem Nationalstaat die ökonomische Grundlage und sie beeinträchtigt den Zusammenhalt von Bürgergesellschaften, auf denen der demokratische Diskurs gedeiht. Die liberale Globalisierung führt zu einer Zunahme der weltweiten sozialen Ungleichheit sowohl zwischen als auch innerhalb einzelner Länder.

Doch Prozesse der Globalisierung haben Grenzen. „Sie haben regionale, aber auch ökonomische und soziale Grenzen. Dennoch drängt der Schluss sich auf, dass die Entwicklungen zur Globalisierung und ihre sozialen Folgen eher autoritären als demokratischen Verfassungen Vorschub leisten“, schreibt Ralf Dahrendorf, ein sehr bekannter deutsch-britischer Soziologe, Politiker und Publizist. Er warnte schon Ende des 20. Jahrhunderts eindringlich vor dem Wiederauferstehen autoritärer, faschistoider Systeme zur Erhaltung von Recht und Ordnung. Seiner Meinung nach ist nur der demokratische Nationalstaat mit seinen Grenzen eine funktionierende Form für demokratische Verhältnisse (Dahrendorf 1997). Für ihn ist Globalisierung gleichbedeutend mit „Entdemokratisierung“. „Ein Jahrhundert des Autoritarismus ist keineswegs die unwahrscheinlichste Prognose für das 21. Jahrhundert“. „Der Begriff der Globalisierung weist in eine und nur eine Richtung: Die Räume des Wirtschaftens werden größer; sie überschreiten die nationalen Grenzen; damit werden auch die Räume relevanter politischer Regelungen weiter“, schreibt er und er stellt die Frage: „Brauchen wir eine Weltregierung?“ (Dahrendorf 1997).

Es ist bereits von „Welthandel“ die Rede, von „Weltbürgertum“ und Lebensläufe „Weltethos“ und von „der Einen Welt“, für die wir alle verantwortlich sind. Die Lebensläufe und Lebenschancen des Einzelnen werden jedoch immer noch in erster Linie durch den Nationalstaat bestimmt und durch die jeweilige nationalstaatliche Politik. Das darf jedoch nicht dazu führen, Vorurteile und Feindbilder gegen alles was nicht national zu sein scheint, aufzubauen. Jeder Nationalstaat setzt sich aus Menschen zusammen, die seit Jahrhunderten aus den verschiedensten Kulturen gekommen sind. Das wird oft vergessen, wenn – so wie derzeit – Kriege dazu führen, dass Flüchtlinge Aufnahme in sicheren Ländern suchen. Nationalstaaten werden mit Menschen konfrontiert, die aus anderen, fremden Kulturkreisen stammen. Das bedeutet eine wechselseitige Zumutung und fordert von beiden Seiten Offenheit und Veränderungsbereitschaft. Nicht nur von dem, der den „Fremden“ im Land aufnimmt, wird ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und Offenheit verlangt, auch von dem, der in ein Land mit einer anderen Kultur kommt, wird erwartet, sich einzufügen und anzupassen. An beide Seiten werden enorme Herausforderungen gestellt, die nicht ohne Probleme und Krisen zu bewältigen sind. „Die Vermischung und Durchdringung verschiedener Kulturen findet keineswegs unter gleichen Voraussetzungen, mit gleichen Kräften statt. Was wir heute als Globalisierung verstehen, ist eine westlich dominierte Wirtschaftsmacht, die in alle Kulturen eindringt und die versucht, die Menschen auf ihre ökonomischen Funktionen als Konsumenten und Produzenten zu reduzieren“, schreibt Wolfgang Thierse, ehemaliger Bundestagspräsident Deutschlands, im Jahr 2002, also lange vor der derzeitigen Krisensituation.

In diesem Dilemma befinden wir uns derzeit bereits: Dem Dilemma, auf Grund von globalem, demokratischem und freiheitlichem Denken und Verhalten auf der einen Seite die nationalen Grenzen offen halten zu wollen und auf der anderen Seite mehr denn je für „Recht und Ordnung“ in einem Staat sorgen zu müssen, der sich mit der Integrierung von Menschen unterschiedlichster Lebensentwürfe und Kulturen konfrontiert sieht. Gerade in jüngster Zeit wird Westeuropa erschüttert von einer Häufung von Amokläufen und Terroranschlägen. Terroranschläge veranlassen die Nationen, sich nach außen zu schützen und im Inneren hart durchzugreifen. Das geht auf Kosten der Freiheit des Einzelnen, der Weltoffenheit und Aufgeschlossenheit einer Gesellschaft gegenüber dem „Fremden“.

Auch das Internet ist Ausdruck der Globalisierung. Weltweite Kommunikation bedeutet zwar auf der einen Seite „Freiheit“, auf der anderen Seite wird das Mediale jedoch selbst zu einer ungeheuren Macht. „Menschen fragen sich immer häufiger, ob ihre Lebenserfahrungen medientauglich sind, denn entweder soll das Erlebte an eine mediale Erfahrung wie an einen Film erinnern, oder es soll medial in Form von Bildern und Videos in den sozialen Netzwerken festgehalten werden.“1 Die Parallelwelten von Internet und Computerspielen werden immer realistischer, die scheinbar virtuelle Welt ist längst real und damit zum selbstverständlichen Teil unseres Alltags geworden. Auch wenn Aggression und Gewalt nie auf eine Ursache zurückgeführt werden kann, so zeigen doch jüngste Forschungsergebnisse, dass der Konsum gewalthaltiger Medien das Risiko aggressiven Verhaltens erhöht. Für den Zusammenhang zwischen Mediengewalt und Aggression liegen mittlerweile zahlreiche Meta-Analysen vor, die insgesamt statistisch überzufällig durch eine stärkere Nutzung gewalthaltiger Medien eine erhöhte Aggressionsneigung der Nutzer belegt (vgl. Krahé 2012). Aus diesem Grund haben mehrere wissenschaftliche Fachgesellschaften in einer gemeinsamen Stellungnahme festgestellt, dass die vorliegenden Daten mit klarer Mehrheit für einen ursächlichen Zusammenhang zwischen dem Konsum von Mediengewalt und aggressivem Verhalten sprechen.

Die Medialisierung und Digitalisierung ist somit Segen und Fluch zugleich: Die Möglichkeit, in Sekundenschnelle an Informationen zu gelangen, kann eine große Bereicherung insbesondere im Bildungsbereich sein, sie kann aber auch dazu führen, dass sich z.B. Jugendliche, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen, von den demagogischen Aufrufen des Islamischen Staates oder anderen Gruppierungen angesprochen fühlen, welche die Gewalt verherrlichen. Einerseits ist es wichtig, dass die Gesellschaft sofort und umfassend über Terroranschläge und Amokläufe informiert wird, andererseits können potentielle Gewalttäter oder psychisch Kranke zu solchen Taten durch die ausführlichen Informationen zur Nachahmung angeregt werden. Dies vor allem auch dadurch, dass sie glauben, wenigstens einmal in ihrem Leben auf einer „Bühne“ stehen zu dürfen und dass ihnen ein großer medialer Auftritt sicher ist. Vielfalt in den heutigen Industrienationen werden von großen Teilen der Bevölkerung als Bedrohung wahrgenommen, denn der Mensch strebt danach, seine Besitzstände zu wahren (unabhängig davon, wie groß sie sind) und die Angst vor dem „Fremden“ – derzeit insbesondere die Angst von einer Islamisierung der westlichen Welt – wird von Politik und Medien eher geschürt als gedämpft. In der pädagogischen Diskussion der letzten Jahrzehnte insbesondere in westeuropäischen Ländern wird Vielfalt der Kulturen, der Lebensweisen und der individuellen Persönlichkeiten als Chance begriffen, die den Blick über den eigenen „Tellerrand“ hinaus erweitert und eine Gesellschaft bereichern kann.

Die Prozesse der Globalisierung, zu der auch die internationale Nutzung von Kommunikationssystemen gehört, sind Zeichen unserer Zeit. Es ist wichtig, sowohl die Vorteile zu kennen und zu nutzen, aber auch die Grenzen und die nachteiligen Auswirkungen. „Die voranschreitende Globalisierung führt unweigerlich zu einem intensiveren Austausch verschiedener Kulturen, der oft erwünscht und fruchtbar ist, der oft aber auch erzwungen und konfliktträchtig ist. Um das Mindeste und Wichtigste zu erreichen – friedliche Koexistenz – müssen wir lernen, religiöse Differenzen und interkulturelle Spannungen auszuhalten“ (Thierse 2002).

Hier ist die Pädagogik aufgerufen, ihren Beitrag zu leisten. Sie kann und muss präventiv und interventiv tätig sein und ihre Aufgabe ist es, Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene in der Weiterbildung zu differenziertem und reflexivem Denken und Handeln zu führen.

Es geht zum einen um Wissensvermittlung, denn „das Unwissen über andere Lebensformen ist der Nährboden für Extremismus“ (Thierse 2002) - gemeint sind in diesem Zusammenhang insbesondere der Erwerb von Kenntnissen über Historie, über Besonderheiten verschiedener Kulturen, über Weltpolitik, über die Zusammenhänge zwischen Politik und Wirtschaft und auch über soziologische Theorien gesellschaftlichen Zusammenlebens. Dabei ist zu hinterfragen, weshalb das „Fremde“ oft als Bedrohung erlebt wird. Es geht aber auch um Erziehung (die auch noch in der Andragogik ihre Bedeutung haben kann) im Sinne von Einflussnahme auf die Entwicklung und das Verhalten in Bezug auf das Leben in einer Gesellschaft der Vielfalt.

An den beiden Aspekten „Interkulturelles Lernen bzw. Pädagogik der Anerkennung“ und „Erziehung zur Toleranz“ sollen im Folgenden Aufgaben der Pädagogik kontrovers diskutiert werden.

2. Was kann Bildung leisten? Möglichkeiten und Grenzen.

2.1. Von der Interkulturellen Bildung zur Pädagogik der Anerkennung

Mit der Zunahme von Kindern aus Migrantenfamilien entwickelte sich in Deutschland seit den 1950er Jahren zunächst das Konzept der „Ausländerpädagogik“, das vorsah, die Kinder auf eine Rückkehr in ihr Heimatland vorzubereiten. Als sich immer deutlicher herauskristallisierte, dass Deutschland faktisch ein Einwanderungsland ist und dass sich die Familien in Deutschland langfristig niederlassen, wurde in den 1980er Jahren das Konzept der Interkulturellen Bildung und des Interkulturellen Lernens entwickelt.

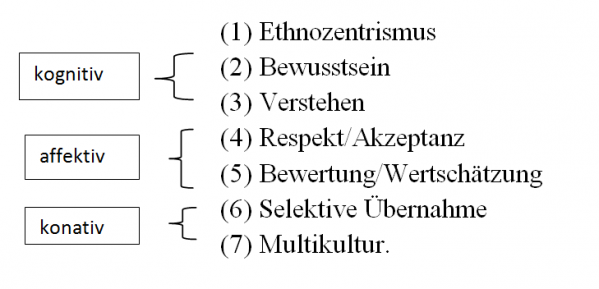

Allgemein kann unter interkulturellem Lernen jede persönliche Entwicklung verstanden werden, die zum Erwerb interkultureller Kompetenz beiträgt. Zülch (2005, S.46 f) unterscheidet sieben Ebenen:

Zunächst richtet man sich an der eigenen Kultur aus (Ethnozentrismus, Ebene 1) und bewertet sie höher und besser als die fremde Kultur. Wenn jedoch eine bewusste Auseinandersetzung mit kultureller Unterschiedlichkeit stattgefunden hat, dann schließt sich daran das Verstehen an, das heißt, dass Ebene 2 und 3 der kognitiven Dimension interkultureller Kompetenz zuzurechnen sind. Nun muss der aktive Prozess folgen, indem die fremde Kultur respektiert, akzeptiert und wertgeschätzt wird. Auf der Ebene 4 und 5 wird die affektive Dimension interkultureller Kompetenz erworben. Dann erst kann auf der konativen Ebene die eigene Kultur durch Übernahme fremdkultureller Verhaltensweisen bereichert und ein Zustand von „Multikulturalität“ erreicht werden.

Interkulturelles Lernen sollte ein selbstverständlicher Bestandteil von Sozialisation und Erziehung in Familie, Schule, Hochschule, Ausbildungsstätte und Arbeitsstätte sein.

Inzwischen gibt es eine Reihe von Programmen, die den bewussten Umgang mit Vorurteilen und Diskriminierung zum Ziel haben wie z.B. das Präventionskonzept von Lüddecke (2007) oder das Programm „Anti-Bias“. Es verfolgt das Ziel, bestehende Schieflagen (engl. bias) ins Gleichgewicht zu bringen und Diskriminierung abzubauen. Im Mittelpunkt stehen die intensive Auseinandersetzung mit diskriminierenden Verhaltensweisen und Strukturen und die Befähigung alle Formen von Unterdrückung transparent zu machen und zu verändern.

Folgende Sozial- und Selbstkompetenzen sollen bei den Schüler/innen entwickelt werden:

- Wertschätzung für andere,

- Verständnis von und Umgang mit Vorurteilen,

- das Bewusstsein der eigenen Kultur,

- die Akzeptanz anderer Kulturen,

- Umgang mit Diskriminierung,

- die Fähigkeit, sich in andere kulturelle Bräuche oder Verhaltensweisen hineinzuversetzen,

- der wertfreie Umgang mit Andersartigkeit und

- die Eigenverantwortung für das eigene Handeln,

- sowie der konstruktive Umgang mit Konflikten (vgl. Nöllenburg 2008, S. 32 ff).

Ledoux, Leemann und Leiprecht (vgl. 2001, S.184 f) führten das Projekt „Interkulturelles Lernen in der Klasse“ in den Niederlanden durch. Vier Ansätze interkulturellen Lernens kristallisierten sich heraus:

- Allgemeiner Pluralismus (interkulturelles Lernen verweist nicht auf spezifisch ethnische Verhältnisse)

- Spezifischer Pluralismus (ethnische Verhältnisse stehen im Mittelpunkt)

- Soziale Beziehungen (Konzentration auf die Beziehungen zwischen den Schülern)

- Beseitigung von Benachteiligung.

Die höchste Zustimmung fand bei den am Projekt beteiligten Lehrkräften der Ansatz „soziale Beziehungen“, die niedrigste die „Beseitigung von Benachteiligungen“. Entweder sahen die Lehrenden keine Möglichkeit, Benachteiligungen, die gesamtgesellschaftlich bedingt sind, zu beeinflussen oder sie nahmen keine Benachteiligungen wahr. Allerdings schließen sich die Ansätze nicht gegenseitig aus. Sie können als Bildungsideale der Befragten interpretiert werden. Aus den Erfahrungen der Lehrerinnen und Lehrer mit dem Projekt filtern die Autoren Kompetenzen heraus, die die Lehrenden haben sollten, wenn sie in interkulturell zusammengesetzten Klassen unterrichten:

- Als Lehrer zeigen, dass man anderen Menschen im Prinzip mit Wertschätzung und Respekt gegenübertritt,

- Interesse an persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen bekunden,

- etwas von sich selbst erkennen lassen,

- nicht normierend auftreten,

- niemanden zur Preisgabe von Persönlichem zwingen,

- deutlich machen, dass Persönliches nicht lachhaft ist,

- Raum geben.

Interessant ist, dass die Autoren das Projekt vor allem deshalb als gelungen betrachten, weil die beteiligten Lehrkräfte gezwungen waren, zu diskutieren, sich auszutauschen, nachzudenken und ihr Tun zu reflektieren. Es hat Klärungs-, Bewusstseins- und Sensibilisierungsprozesse bei ihnen ausgelöst, die immer wieder von neuem notwendig sind. Das Projekt hat dazu geführt, dass die Lehrpersonen zunehmend mehr der Ansicht waren, weniger die unterschiedlichen Ethnien zum Thema zu machen als mehr die „Verschiedenheit im Allgemeinen“. Die Autoren warnen allerdings davor, dass dabei eine wichtige Differenz vernachlässigt werden könnte: „Angehörige der Mehrheitsgesellschaft und Angehörige von Gruppen eingewanderter Minderheiten unterscheiden sich in der Wahrscheinlichkeit, vorherrschenden Alltagsrassismen und struktureller Benachteiligung ausgesetzt zu sein. Eine Sensibilisierung für diese Differenz darf im Themenkatalog interkulturellen Lernens nicht in den Hintergrund geraten“ (Ledoux, Leeman, Leiprecht 2001, S. 194). Es entsteht das Problem, dass sich die Einheimischen nur selten in die Situation versetzen können, wie es ist, Diskriminierungen ausgesetzt zu sein. Es kann auf einen Menschen, der in Deutschland geboren ist, dessen Großeltern jedoch aus dem arabischen Raum eingewandert sind und der einen deutschem Pass hat, folgender, gut gemeinter Dialog, als Diskriminierung empfunden werden: Ein Mensch mit deutscher Abstammung fragt ihn freundlich: „Wo kommen Sie denn her?“. Er antwortet: „Aus Berlin“. „Ich meine doch, wo sie eigentlich herkommen, wo Sie geboren sind.“ Er antwortet: „In Berlin“. „Ach so, ich meine, Ihrem Aussehen nach zu urteilen, müssen sie doch aus einem arabischen Land kommen“. Er antwortet: „ Meine Großeltern ja, aber ich bin ein Deutscher aus Berlin“. Solche Dialoge sind sehr häufig und sie werden insbesondere mit Menschen mit südländischem Aussehen oder dunkler Hautfarbe geführt. Wie sollen diese Menschen sich integriert und akzeptiert in der Gesellschaft fühlen, in die sie hineingeboren wurden, wenn sie ihr Hiersein immer wieder erklären und rechtfertigen müssen?

Nach Auernheimer (2001, S. 45) lässt sich „das Programm einer interkulturellen Bildung (…) auf zwei Grundprinzipien gründen: auf den Gleichheitsgrundsatz und den Grundsatz der Anerkennung anderer Identitätsentwürfe.“ Er arbeitet drei Schwerpunkte Interkultureller Pädagogik heraus (Auernheimer 2004)2:

(1) Die multiperspektivische Allgemeinbildung, (2) die politische Bildung und die Förderung sowie (3) die interkulturelle Kompetenz:

(1) Das Ziel multiperspektivischer Bildung ist die Dezentrierung unserer Weltsicht. Es gilt, „die Perspektive der anderen einzunehmen, sich die Kollektiverfahrungen von Minderheiten oder außereuropäischen Gesellschaften, aber auch deren Leistungen zu vergegenwärtigen.“ In den Fächern Geschichte und Religion kommt die multiperspektivische Sichtweise besonders zum Ausdruck. Aber auch beim Sprachenlernen ist diese Sichtweise wichtig, denn „fremde Sprachen machen mit fremden Welten vertraut“. Bei der Lektüre von Literatur aus verschiedenen Ländern, kann man mit den Schülern über die unterschiedlichen fremden Lebens- und Denkweisen reflektieren. „Die multiperspektivische Sichtweise soll Einblicke in die kulturellen Leistungen anderer verschaffen und den Beitrag zur eigenen Kultur verdeutlichen.“

(2) Eine politische Bildung, die zum Schwerpunkt die Erziehung gegen Rassismus hat, ist der zweite wesentliche Aspekt. Rassistische Vorstellungen sitzen tief und sind meist Bestandteil des kollektiven Bewusstseins. Daher ist es schwer, nur Aufklärungsarbeit zu leisten. Auernheimer ist daher der Meinung, dass es am besten ist, „wenn die Lernenden, durch ein gutes Lernklima ermuntert werden, gesellschaftliche Missverhältnisse und eigene Ängste und Vorurteile selbst zu entdecken.“ Die politische Bildung sollte Themen enthalten wie „Ausländerrecht, Bildungsbenachteiligung von Migrationskindern, Motive und Ursachen heutiger Migrationsprozesse im globalen Zusammenhang, das krasse Wohlstandsgefälle zwischen dem Norden und dem Süden, dem Westen und dem Osten“ usw. Solche Themen können schon in der Primarstufe anhand von Geschichten behandelt werden. Man kann auch über Diskriminierungserfahrungen der Schüler sprechen.

(3) Die Förderung interkultureller Kompetenz hat zum Ziel, für Ungleichheit zu sensibilisieren. Interkulturelle Missverständnisse und Kommunikationsstörungen betreffen meist die Beziehungsebene. Sie sind durch Unterschiede der kulturellen Gewohnheiten bedingt. Das können z.B. auch bestimmte Erwartungen bezüglich der Art der Begrüßung sein. Deutsche „fallen oft mit der Tür ins Haus“, das heißt, sie sprechen eine Sache sofort an, während Amerikaner erst „small talk“ machen, bevor sie zur Sache kommen. Um Vorurteile reduzieren zu können, müssen sich die Teilnehmer in pädagogischen Handlungen als „Gleiche“ verstehen. Konflikte müssen zur Sprache gebracht werden. Interaktionsspiele, Rollenspiele oder Anstöße zum Austausch autobiographischer Erfahrungen können hier hilfreich sein.

Kritik am Konzept der Interkulturellen Pädagogik. Der Diskurs um die Interkulturelle Pädagogik geriet in den letzten Jahren in eine Krise (u.a. Mecheril 2004). Es wird kritisiert, dass die Konzeptionen interkultureller Handlungskompetenz kein emanzipatorisches, sondern ein sozialtechnisches Interesse verfolgen. Es wird vorgeschlagen, von „kompetentem pädagogischen Handeln in der Einwanderungsgesellschaft“ zu sprechen (Kalpaka, zit. n. Lüddecke 2007, S. 300). Doch neue Begrifflichkeiten allein bringen noch keine neuen Sichtweisen.

Nicht alle Lehrertrainings im Sinne der Interkulturellen Pädagogik sind gut durchdacht. Mecheril (2004, S. 108) führt dazu ein interessantes Beispiel aus einem „Interkulturellen Training in der Lehrerfortbildung“ an (ebd., S. 110 ff), das hier nur kurz erwähnt werden kann. Es geht um die „Analyse kritischer Ereignisse“. Ein – vermutlich konstruiertes – Ereignis „Hassan schreibt ab!“ soll von den Teilnehmern des Lehrertrainings analysiert und reflektiert werden.

Frau Dr. Kamphausen: „Abdullah, Hassan hat während des Tests dauernd auf dein Heft gesehen!“

Abdullah: „Wirklich?“

Frau Dr. Kamphausen: „Ja und er hat tatsächlich einige deiner Antworten wörtlich abgeschrieben.“

Abdullah: „Vielleicht wusste er die Antwort nicht.“

Frau Dr. Kamphausen: „In der Tat. Er hat selbst offenbar nicht viel zu den Test-Fragen sagen können.“

Abdullah: „Dann hat er Glück gehabt, neben mir zu sitzen.“

Die Teilnehmer sollen nun diesen Dialog zwischen einer Lehrerin und einem Schüler unter dem Gesichtspunkt kultureller Differenz betrachten und sich über „Kulturstandards“ verständigen. Durch die Namen der Schüler „Abdullah und Hassan“ scheint es klar zu sein, dass es sich um Schüler mit Migrationshintergrund handelt, d.h. es wird eine national-ethnifizierende Attribuierung vorgenommen (die angeblich bestehende kulturelle Differenz wird über die Zugehörigkeit einer Ethnie und nationalen Zugehörigkeit definiert, hier Schüler arabischer Herkunft). Der Schüler, der mit seiner ersten Antwort die Denunziation der Lehrerin abwehrt, mit seiner zweiten Antwort einen Lösungsvorschlag macht, unterwirft sich der Lehrerin nicht, sondern solidarisiert sich mit seinem Mitschüler. Hätten die beiden Schüler deutsche Vornamen, so würde vermutlich niemand diese Episode unter dem Gesichtspunkt kultureller Differenz, sondern nur unter dem Gesichtspunkt eines Regelverstoßes oder einer hierarchisch geprägten Lehrer-Schüler Auseinandersetzung analysieren – oder soll hier deutschen Schülern unterstellt werden, dass sie keinesfalls solidarisch mit dem Mitschüler gewesen wären?

Durch unangemessene Integrationsbemühungen und interkulturelle Trainingskurse kann die Differenz immer wieder neu betont werden und die Selbstverständlichkeit des Zusammenlebens, die sich durchaus in vielen Bereichen eingestellt hat, kann sich nicht vertiefen. Diehm und Radtke sprechen von einer „positiven Diskriminierung“, die z.B. durch die Thematisierung der Migration die Schüler auf ihre Kultur festlegen und sozial verankerten Bewertungen aussetzen. Schlimmstenfalls führt das zu einer kulturellen Stigmatisierung, von der in sozialen Auseinandersetzungen in der Klasse Gebrauch gemacht werden kann. „Gleichzeitig aber ist mit der positiv konnotierten Thematisierung kultureller Differenz die paradoxe Aufforderung an das Individuum verbunden, die Differenz zwar wahrzunehmen und anzuerkennen, im praktischen Umgang miteinander jedoch keinen Gebrauch davon zu machen“. Das zeigt sich vor allem dann, wenn kulturelle Differenz zum Gegenstand des Unterrichts gemacht wird (Diehm/ Radtke 1999, S. 153).

Ein weiteres Beispiel soll zeigen, dass auch gut gemeintes Verhalten von Pädagogen nicht zielführend sein kann (vgl. Diehm 2000, S. 265 ff):

Eine Kollegin besucht einen Kindergarten in Köln – Die Kinder bilden einen Gesprächskreis – und die Erzieherin bittet die Kinder, sich vorzustellen, wo sie wohnen, was sie gerne spielen, etc. Viele sagen ihren Namen und ihr Alter. Auf Nachfragen der Erzieherin erzählt ein Junge, dass er ein Spanier sei, dass aber seine Mutter aus Deutschland käme. Die meisten Kinder können mit der Frage, woher sie kommen jedoch nichts anfangen und antworten, dass sie aus Köln kommen. Sehr freundlich ergänzt die Erzieherin die Antwort und sagt: „Ja, Du wohnst jetzt in Köln, aber geboren bist Du in Polen und Sharma ist in Indien geboren“. „Aber ich bin ein Deutscher“ antwortet darauf der Junge.

In diesem Beispiel zeigt sich deutlich das Bemühen der Erzieherin um die ausdrückliche Anerkennung ethnischer Differenz. Der Junge, der in Polen geboren ist, hat bereits gelernt, dass es sozial sehr viel anerkannter ist, ein „Deutscher“ zu sein, als ein „Pole“. Er setzt sich schon im Kindergartenalter daher gegen die Zuschreibung, als Pole geboren zu sein, zur Wehr. Er kann in dieser Situation zu Recht nicht verstehen und nicht begreifen, dass es die Erzieherin doch gut meinte, indem sie zum Ausdruck brachte: „Du bist zwar in Polen geboren, aber wir erkennen Dich dennoch an“. Die Erzieherin begreift nicht, dass sich sozial relevante Bewertungen, die sich auf Nationalitäten beziehen (deutsch gut – polnisch eher nicht gut) nicht mit guten pädagogischen Absichten beheben lassen. Sie sitzen sehr viel tiefer und sind gerade durch gutmeinende didaktische Methoden nicht aufzuheben. In der pädagogischen Absicht, dem Jungen soziale Anerkennung zukommen zu lassen, erreicht die Erzieherin genau das Gegenteil, da sie auf eine abstrakte Ebene geht im Sinne von: „Es gibt verschiedene Nationalitäten, aber wir erkennen alle an“. Auf diese abstrakte Ebene kann jedoch der Junge nicht gehen, denn für ihn sind Diskriminierungserfahrungen real gelebter Alltag.

Der Versuch der Erzieherin, großes gesellschaftspolitisches Unrecht durch pädagogische Intervention ausgleichen zu wollen, bleibt in einem Dilemma stecken. Das Unrecht muss erst benannt werden, um es dann als bedeutungslos erklären zu können - was es für die Betroffenen in der Realität in der Regel nie sein wird.

Die Hauptkritik an der Forderung nach Interkulturellem Lernen ist daher, dass die kulturelle Differenz zu sehr im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht. Für Migrantenkinder wird interkulturelles Lernen zur Dauerbelastung, weil eine Fremdheit thematisiert wird, die im Bewusstsein der Kinder längst nicht mehr vorhanden ist, denn sie fühlen sich nicht mehr fremd (vgl. Mecheril 2004, S. 96)

Durch die Hervorhebung der Multikulturalität werden die Menschen veranlasst, eigene und fremde Kulturen zu vergleichen, abzugrenzen und ethnozentrisch zu bewerten und dadurch die Ethnisierung einer Gesellschaft zu fördern. Die Propagierung einer „multikulturellen Gesellschaft schafft das, was sie vermeiden will, sie verhindert, was sie postuliert“ (Griese 2004, S.191).

Dollase weist darauf hin, dass die Meinung, interethnische Konflikte müssten in einer Schulklasse mit einer bestimmten Anzahl von „Ausländern“ zwangsläufig bestehen, zwar noch weit verbreitet, aber längst überholt sei. Er warnt davor, die kulturelle Prägung zu verabsolutieren: „Wenn man kulturelle Prägungen genauso wenig ablegen kann wie seine schwarze Hautfarbe, wenn so getan wird, als sei die kulturelle Prägung nichts Dekonstruierbares, also ein unveränderliches Personenkennzeichen, dann sind die Folgen zwangsläufig dieselben wie beim Rassismus, der davon ausgeht, dass die genetischen Unterschiede zwischen Menschengruppen entscheiden, also essentiell, und nicht mehr änderbar für die Beurteilung und den Umgang eines bzw. mit einem Menschen sind“ (Dollase 2003, S. 4). Daher rät Dollase dazu, die kulturelle Zugehörigkeit nicht zu ernst zu nehmen, da sie eine komplizierte und differenzierte Realität stark simplifiziert. Schließlich sind auch Kinder aus derselben Kultur in hohem Maße heterogen. Ebenso ist es z.B. mit der oft zitierten Gruppe „türkischer Jungen“. Auch diese Gruppe besteht aus Individuen, mit unterschiedlichen Interessen, Begabungen, Fähigkeiten und Temperamenten. Die Kriterien, nach denen wir Schüler erfassen, überlappen sich und ein „türkischer Junge“ ist zunächst mal ein Junge, der z.B. eine Brille trägt, sich für Fußball interessiert, oft lacht usw. und dessen Eltern außerdem türkischer Abstammung sind.

Allzu leicht werden normale Konflikte „ethnisiert“. „Es handelt sich u.U. um interpersonelle Konflikte, sie werden aber gedeutet als interethnische Konflikte, weil die beiden Kontrahenten zwei unterschiedlichen Ethnien entstammen. Nur ein genauerer Blick kann zeigen, dass ihre Konflikte im Grunde genommen nichts mit ihrer Ethnienzugehörigkeit zu tun haben, sondern bedingt sind durch persönliche Querelen“ (Dollase 2003, S. 4).

Studien zum Verhalten von Lehrern zeigen: Lehrende realisieren eine Gleichbehandlung von Angehörigen von Minderheiten durchaus, sie bevorzugen sogar die Angehörigen der Minderheiten eher. Sie reagieren auch sachangemessen auf interkulturelle Konfliktsituationen. Es gibt jedoch Personenvariablen, die diese Sachangemessenheit des Verhaltens beeinflussen (vgl. Wagner et.al. 2001, S. 19 ff). Zu diesen Variablen gehört offensichtlich das Ausmaß an Neigung zu autoritärem Verhalten: „Minderheiten werden zunächst positiv beurteilt. Sobald hochautoritäre Lehrerinnen und Lehrer jedoch mit einer Schülerin oder einem Schüler aus einer ethnischen Minderheit konfrontiert werden, der sich einer starken Verfehlung schuldig macht, reagieren sie auf diese Verfehlung tendenziell stärker, als wenn diese Verfehlung durch einen Schüler oder eine Schülerin aus der Mehrheit begangen würde“ (ebd., S. 3). Die Lehrenden sind angesichts der Komplexität der pädagogischen Aufgaben und der Diffusität der Anforderungen eher verunsichert (vgl. ebd., S.19 f). Aus jedem alltäglichen Disziplinproblem zwischen pubertierenden Jugendlichen und gestressten Lehrern wird dann leicht ein Kulturkonflikt.

Es geht hier insbesondere um eine „Pädagogik der Anerkennung“. Schüler in ihrer Persönlichkeit anzuerkennen, auch wenn manches „fremd“ zu sein scheint, bedeutet in erster Linie die anerkennende Haltung durch die Lehrkräfte. Das genügt jedoch nicht, denn es muss sich in Schule auf allen Ebenen und letztlich in der Gesellschaft insgesamt etwas ändern.

„Es geht beispielsweise um die Frage, wie Migration in Schulbüchern dargestellt wird, welche Sprachen an Schulen anerkannt sind, ob die Philosophie der Schule Vielfalt respektiert. Wir benötigen eine universitäre Lehrerbildung, die den reflexiven und selbstkritischen Umgang mit dem eigenen Tun ermöglicht. Dies und noch viel mehr benötigt aber eine ernsthafte und nicht bloß rhetorische politische Entscheidung, Bildung auszubauen. Ganz konkret: Unter Bedingungen zunehmender sozialer Ungleichheit können wir von Schulen nur einen Beitrag zu mehr Gerechtigkeit erwarten, wenn wir unsere Schulen besser ausstatten und die Stärkung von Bildung wirklich ernst nehmen“, sagt Mecheril in einem Interview3

In den verschiedenen Ansätzen zu „Anerkennung“ wird Anerkennung als Akt der Zustimmung und Wertschätzung sowie als wichtige Ressource für den Aufbau einer positiven Selbstbeziehung und hinsichtlich der sozialen, rechtlichen und politischen Inklusion von Individuen oder Gruppen in die Gesellschaft verstanden. Eine „Pädagogik der Anerkennung“ bedeutet, dass jeder Schüler in seiner Persönlichkeit und seiner individuellen Leistungsfähigkeit anerkannt und entsprechend seiner individuellen Möglichkeiten gefördert wird. Individuen können erst unter gesellschaftlichen Bedingungen der Anerkennung zu Subjekten werden und auch als Subjekte gesellschaftlich wahrgenommen werden. Die Forderung nach Anerkennung der Individuen als Subjekte verlangt, dass sich diese in der gesellschaftlichen Struktur selbst begreifen und artikulieren. Das heißt, dass Anerkennung ein produktiver Prozess ist, in dem Individuen auf eine bestimmte Weise hervorgebracht werden: als angesehene und wertgeschätzte Individuen. Durch Anerkennung weise ich dem Anderen eine Identität zu, „die ihren Platz im Rahmen einer sozialen und symbolischen und machtdurchsetzen Ordnung hat“ (Dederich 2011, 122). Eine Pädagogik der Anerkennung kann dazu beitragen, dass sich Migranten und Nicht-Migranten aufeinander zu bewegen – dazu müssen jedoch beide Seiten bereit sein, aufeinander zuzugehen.

2.2. Erziehung zur Toleranz – ist das möglich?

John Dewey macht 1916 deutlich, dass Erziehung und Demokratie miteinander verwoben sein müssen, wenn eine Gesellschaft einen Wandel zum Besseren erstrebt. Inzwischen kann man jedoch sagen, dass die Erziehungsmacht von Bildungsinstitutionen gebrochen ist. Zwei Weltkriege im letzten Jahrhundert und die Bereitschaft weiterhin Konflikte zwischen Völkern und Ethnien kriegerisch bzw. mit den Mitteln des Terrors auszutragen, zeigen, dass es der Pädagogik nicht gelungen ist, die Gesellschaft, wie Dewey sagte, zum Besseren zu wandeln.

Kann Erziehung das überhaupt? Können wir Pädagogen die Menschen wirklich besser machen? Dollase spricht von einem erzieherischen Machbarkeitswahn. Er ist der Meinung, dass die Idee von der erzieherischen Machbarkeit deshalb inhuman ist, weil sie zu unsinnigen Schuldzuweisungen an die Adresse von Erziehenden führt“ (Dollase 1991, S. 275). „Unsere Erziehungsmaßstäbe sind relativ, nicht absolut, Grenzen der Erziehung folglich flüchtige Grenzen“ (Dollase 1991, S. 279). In Kriegszeiten kann es im eigenen Land lebensgefährlich sein, sich dem Feind gegenüber, der vielleicht noch vor kurzem Freund war, tolerant zu sein – Intoleranz ist dann das Erziehungsziel. Hoffmann (2002) behauptet sogar, dass seit der Zeit Ephraim Lessings, also seit dem 18. Jahrhundert, die Erziehung zur Intoleranz stets erfolgreicher gewesen ist als die Erziehung zur Toleranz. Oft muss Toleranz durch Gesetze durchgesetzt werden – man siehe nur den Umgang der US-Bürger mit ihren schwarzen Mitbürgern (und es zeigt sich immer wieder, dass bis heute die Gesetze nicht ausreichen, die Schwarzen zu schützen). Die Frage lautet also, wann soll ich als aufgeklärter, weltoffener und global denkender Mensch Toleranz üben und wann darf oder muss ich sogar intolerant sein? Es ist in den „unübersichtlichen Zeiten“, in denen wir leben, schwer, eine eindeutige Position zu beziehen. Ich kann mit den Menschen, die aus Kriegsgebieten in mein derzeit sicheres Land fliehen, Mitgefühl haben und wünschen, dass mein Heimatland alle aufnehmen kann. Zugleich kann ich aber auch Angst davor haben, dass mein Heimatland diese Menschen nicht alle sozial absichern und integrieren kann. Es ist daher heute „normal“, in Widersprüchen zu denken (vgl. „Das liberale Paradoxon“, Schammann 2016).

Diese Sichtweise gilt auch für die Erziehung zur Toleranz. Die Grenzen zwischen Toleranz und Intoleranz verlaufen fließend. Ich kann tolerant gegenüber Menschen muslimischer Religion sein, aber ich muss nicht tolerant sein gegenüber Menschen, die eine angeblich muslimische Religion vertreten, die es gebietet, Andersgläubige zu töten.

Für die Erziehung zur Toleranz kann man daher festhalten: Wir können nicht zur Toleranz erziehen, aber wir können durch Bildungsprozesse den souveränen und kreativen Umgang mit der Toleranz fördern. Denn Toleranz wie auch Intoleranz wird nicht durch intentionale Erziehung, sondern durch Sozialisation erworben. Die Lebensbedingungen, unter denen Menschen aufwachsen entscheiden darüber, wie tolerant man gegenüber bestimmten Menschengruppen ist. Ein negatives Beispiel soll zeigen, dass bereits kleine Kinder Vorurteile übernehmen:

In Nordirland wurde eine Studie durchgeführt und Drei- bis Sechsjährige wurden gefragt, was sie von der englischen Fahne halten. Ein sechsjähriger nordirischer Junge sagte: „Sie ist scheußlich. Ich hasse alles Englische und ich liebe alles Irische“. Ein gleichaltriges Mädchen ergänzte: „Nur böse Menschen haben diese Fahne. Und das ist alles, was ich über diese Fahne weiß“. Ein protestantisches Kind sagt über die Katholiken: „Katholiken sind anders als normale Menschen, weil sie schlechter sind“. (Hoffmann 2002, S. 88).

Die kleinen Kinder sprechen nach, was sie von den Erwachsenen hören. Diese von klein auf eingetrichterten Vorurteile, die sich im Laufe der Sozialisation noch verfestigen, werden in der Regel nicht mehr zu einer differenzierten und toleranten Sichtweise führen.

Damit kommen wir zu einem weiteren Punkt: Toleranzbildung bedeutet sehr oft zunächst Abbau von Intoleranz. Bezüglich ethnischer Differenzen lassen sich nach Isabell Diehm fünf Handlungsmöglichkeiten identifizieren (2000, S. 255 ff). Sie reichen von:

- Ablehnung über

- Ignoranz zu

- Duldung bzw. Toleranz,

hin zu positiver Unterscheidung in Form von

4. Anerkennung und Bewunderung zu

5. vollumfänglicher Respektierung.

Diese fünf Handlungsformen setzen Unterscheidungen voraus wie z.B. ich habe eine weiße Hautfarbe, aber ich lehne den ab, der eine schwarze Hautfarbe hat – oder ich ignoriere ihn einfach – oder ich dulde und toleriere seine Anwesenheit oder ich erkenne ihn an und respektiere ihn vollumfänglich. Es geht hier nicht nur um die Wahrnehmung einer Differenz (weiß – schwarz), sondern auch um Bewertung. Hinter den Bewertungsmöglichkeiten stehen grundlegende ethische und moralische Prinzipien der Gesellschaft. Bei diesen fünf Handlungsmöglichkeiten haben offensichtlich 1. und 2. negative moralische Bewertung sowie 5. und 6. positive moralische Bewertung. Jede der fünf Optionen bildet mögliche und empirisch vorzufindende Handlungsweisen von Menschen im Umgang mit nationalen, sprachlichen, kulturellen, religiösen und phänotypischen Unterschieden ab. Diese Handlungsformen sind durch Erziehung und Sozialisation vermittelt.

Walzer (1998, S. 7, zit. nach Diehm 2000, S. 260) beschreibt vier Formen von Toleranz, die er jedoch alle positiv bewertet:

- Die resignierte Duldung der Differenz um des Friedens willen

- Die Gleichgültigkeit gegenüber der Differenz, die sich wohlwollend verhält

- Der moralische Stoizismus – aus prinzipiellen Erwägungen weiß man, dass der andere auch Rechte hat

- Die Offenheit und Neugier gegenüber den Anderen

Man kann festhalten, dass Toleranz demnach einen weit gespannten Bogen markiert, der sich durch Ambivalenzen und Uneindeutigkeiten auszeichnet. „Die graduelle Verletzbarkeit des Menschen impliziert, dass Achtung, Anerkennung und Würde des Menschen dann erreichbar sind, wenn missachtende, demütigende und erniedrigende Formen des Umgangs vermieden werden. Unter Bezugnahme auf Hegel und Mead basiert das intersubjektive Anerkennungs- und Achtungsverhältnis auf Wechselseitigkeit“ (Diehm 2000, S. 261). Das heißt, Erziehung zur Toleranz geht nicht nur vom Erzieher zum Zögling, sondern auch vom Zögling zum Erzieher:

Erzieher --- Zögling

Es stellt sich erneut die Frage, ob wir überhaupt zur Toleranz erziehen können?

Differenz zwischen Kultur, Ethnie, Geschlecht usw. wird zunächst erlebt und gelebt und sozial bewertet. Dadurch sind die Erlebnisse und Erfahrungen sozial wirksam und dem unmittelbaren Zugriff einer intentionalen Erziehung eher entzogen. Mit anderen Worten: Differenzen, die Toleranz dem Andersartigen gegenüber erfordern bzw. Intoleranz erzeugen, sind Teil des sozialen Gefüges, in dem sich jeder Mensch bewegt und deshalb durch eine intentionale Erziehung nicht unmittelbar beeinflussbar.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich die Pädagogik immer schwer getan hat, sozial wirksame Differenzen (Umgang mit Behinderung, Umgang mit unterschiedlichen Ethnien etc.) in ihr Denken aufzunehmen.

Nach Jürgen Oelkers bedarf es der Differenzierung nach Intention, Handlung und Wirkung, denn Wirkungen sind nie unmittelbar auf Intentionen rückführbar. (Oelkers 1982, S. 153). Wenn sich einer meiner Studenten später als toleranter Mensch erweist, kann ich das nicht unmittelbar auf meine Intervention beziehen, ebenso wie ich mich nicht schuldig fühlen muss, wenn einer meiner Studenten später intolerant handelt. Denn ihr Denken, Fühlen und Handeln entwickelte sich in einer von der Gesellschaft geprägten Umwelt.

Spätestens seit Lawrence Kohlberg und Jean Piaget ist bekannt, dass man, selbst wenn man weiß, was man tun soll und was moralisch richtig ist, dies noch lange nicht tut. Nach einer Unterrichtsstunde interkultureller Bildung z.B. bekriegen sich die deutschen Jungen mit den Jungen türkischer Abstammung auf dem Schulhof, als hätte es die „Belehrung“ nie gegeben.

Was geschieht, wenn wir mit Menschen konfrontiert werden, die anders sind? Aus der Psychologie und der Anthropologie wissen wir, dass bei der Begegnung mit Fremden und in Situationen der Bedrängnis oft Angst freigesetzt wird. Es geht z.B. um die Angst davor, dass die Einwanderer Arbeitsplätze wegnehmen und es kommt der Wunsch auf, sich nach innen abzuschotten, um sich vor Gefahren von außen zu schützen und durch Hervorhebung der eigenen Nationalität Selbstbewusstsein zu gewinnen – und das erschwert Toleranz. Erwünschte Toleranz und scheinbar gelernte Toleranz gehen sehr schnell verloren, wenn Ängste aufkommen. Damit lässt sich das oft unverständliche Ausmaß alltäglicher Intoleranz wie wir sie in allen Völkern finden, erklären (vgl. Studie der Uni Bielefeld, W. Heitmeyer 2002, zit. nach Hoffmann 2002, S. 92).

Wenn wir das Problem aus neurobiologischer Sicht nach Roth betrachten, dann müssen wir zwar einerseits anerkennen, dass wir anders als die Tiere, in der Lage sind, unser Verhalten durch Erziehung und Einsicht zu verändern. Wir müssen jedoch andererseits die Bandbreite dieser Veränderungen berücksichtigen. Unser Handeln ist innengeleitet, d.h. es ist bestimmt durch individuelle Erfahrungen, die im emotionalen und prozeduralen Gedächtnis gespeichert sind. Sie treten als Wünsche, Absichten, Handlungsanweisungen und Fertigkeiten in unserem Bewusstsein auf und wir folgen diesen individuellen Erfahrungen, als ob wir damit unseren eigenen Vorstellungen folgen würden. (Roth 2001, S. 448). Dadurch sind der Erziehung zur Toleranz enge Grenzen gesetzt, denn ausschlaggebend ist, ob positive oder negative Erfahrungen gemacht wurden, welches Wissen bisher erworben wurde und ob entsprechende Verhaltensstrategien vermittelt wurden. Die unbewussten Vorgänge im Gehirn wirken stärker als die bewussten Vorgänge. „Damit hängt es von starken negativen oder positiven Erlebnissen ab, ob die anerzogene Toleranz hält, was Pädagogen sich davon versprechen – oder ob nicht trotz aller Bemühungen Intoleranz praktiziert wird“, resümiert Hoffmann (2002, S. 95) und er fährt fort: „Erlernte Intoleranz kann in konkreten Situationen in Toleranz umschlagen und umgekehrt“.

Nach Auffassung des Neurobiologen Roth bilden sich die Hirnteile, die unser gesellschaftliches Handeln steuern, erst nach der Pubertät aus. Zu dieser Zeit ist das persönliche Handeln bereits weitgehend festgelegt. Erinnern wir uns an das Beispiel mit den Kindern aus Irland – ihr Feindbild und ihre Intoleranz ist bereits fest in ihrem Gehirn verankert und wird sich durch eine Erziehung zur Toleranz nur noch schwer verändern lassen!

Welche Wege können wir als Pädagogen dennoch gehen? Zum einen sollten wir die abstrakte Argumentationsebene aufgeben, um zu einer Analyse gesellschaftlicher Sachverhalte und Prozesse zu gelangen (vgl. Hoffmann 2002, S. 90). Aber auch eine Analyse ist wiederum abstrakt. Wir können selbst Vorbild sein und immer dann intervenieren, wenn Situationen auftreten, in denen Toleranz gefordert wird oder sich Intoleranz zeigt und die Situation zum Anlass nehmen, darüber zu reflektieren. Wir können unbedacht ausgesprochene fremdenfeindliche Äußerungen aufgreifen und in der Situation thematisieren. Wir können Wissen über andere Kulturen andere Gewohnheiten und Lebensmuster vermitteln. „Eine richtig verstandene Toleranz liegt für mich in dem Versuch, immer wieder neu die unterschiedlichen Werthaltungen, Entscheidungsgrundlagen und Erwartungen auszuloten, die die Ursache so vieler Konflikte sind“, schreibt Thierse (2002).

Wir können durch Auslandsaufenthalte und Internationalisierung der Bildung für den Abbau von Vorurteilen sorgen – aber auch das geht nur, wenn über die Differenzen und Gleichheiten reflektiert wird.

Bei alledem müssen wir als Erzieher von vorneherein akzeptieren, dass man nicht alles erreichen kann (Dollase 1991 S. 277). Es gibt keinen „Königsweg“, sondern nur die Akzeptanz der Dilemmata, der Widersprüche und der Grenzen und die eigene Sensibilisierung für Toleranz und Intoleranz, die wir an die uns anvertrauten Menschen weitergeben können, wenn sie dies annehmen wollen.

Schlussgedanke

Bildungspolitische Entscheidungen sind immer auch abhängig von gesamtpolitischen Entscheidungen. Es ist ein großer Unterschied, ob in das Land Eingewanderte oder Geflüchtete im Einwanderungsland willkommen sind, ob sie als Arbeitskräfte gebraucht werden, oder ob sie eher unerwünscht sind, nur geduldet werden und so schnell wie möglich wieder in ihr Herkunftsland abgeschoben werden sollen. Davon abhängig sind bildungspolitische Entscheidungen wie u.a.: Wie viel Geld soll in die Bildung der Kinder von Eingewanderten investiert werden? Erhalten Lehrer eine besondere Ausbildung, um der Vielfalt gerecht zu werden?

Die entscheidende Frage, die sich eine Gesellschaft und die Pädagogik im Besonderen stellen muss, lautet jedoch: Wird Vielfalt als Bedrohung oder als Gewinn betrachtet? Vielfalt als Bereicherung für das eigene Leben zu sehen, ist eine Grundhaltung, die maßgebend ist für ein befriedigendes und effektives Zusammenleben in einer globalisierten Welt. „Das Unwissen über andere Religionen ist ein Nährboden, auf dem die Vorurteile und Feindbilder von Extremisten jeder Art gut gedeihen“ (Thierse 2002). Bildung in Form von Wissensvermittlung auf der einen Seite (Kenntnisse über das Fremde, das dadurch vertraut werden kann) und Erziehung zu einem differenzierten Umgang mit Toleranz und Intoleranz auf der anderen Seite, kann viel dazu beitragen, Vielfalt als Chance zu begreifen, das eigene Leben interessanter zu gestalten. Das geht nur, wenn wir alle lernen, interkulturelle Spannungen auszuhalten.

Es ist eine neue und große Herausforderung an die Bildungsinstitutionen und ein schwieriger Weg voller Konflikte und Rückschläge – aber wir können und müssen uns dieser Herausforderung stellen

Literatur:

1. Auernheimer, G. (2004): Gleichheit und Anerkennung als Leitmotive interkultureller Pädagogik. Vortrag auf der Kongress- und Studienwoche des Instituts für Lehrer/innenbildung der Universität und des Kantons Bern (11. - 13.Okt. 2004). http://www.hf.uni-koeln.de/30815

2. Auernheimer, Georg (2001): Anforderungen an das Bildungssystem und die Schulen in der Einwanderungsgesellschaft. In: Ders. (Hrsg.): Migration als Herausforderung für pädagogische Institutionen (45-58). Opladen: Leske + Budrich.

3. Dahrendorf, R. (1997): Die Globalisierung und ihre sozialen Folgen werden zur nächsten Herausforderung einer Politik der Freiheit. An der Schwelle zum autoritären Jahrhundert. 14. November 1997, DIE ZEIT

4. Diehm, I.; Radtke, F.-O. (1999): Erziehung und Migration. Stuttgart: Kohlhammer

5. Diehm, Isabell (2000): Erziehung zur Toleranz. In: Z.f.Päd., 46. Jhg. 2000, Nr. 2, S. 251-274

6. Dollase, R. (2003): Umgang mit interethnischen Konflikten in Bildungsinstitutionen. Unveröffentlichtes Manuskript

7. Dollase, Rainer (1991): Wirkungslose Erziehung? In: Universitas, 3, S. 271-279

8. Graumann, O. (2004): Fordern und Fördern: „Problemkinder“ in der Grundschule. Baltmannsweiler: Schneider

9. Griese, H.M. (2004): Kritik der „Interkulturellen Pädagogik“. Essays gegen Kulturalismus, Technisierung, Entpolitisierung und einen latenten Rassismus. Münster: LIT

10. Hoffmann, Dietrich (2002): Über die Schwierigkeiten einer Erziehung zur Toleranz. In: S. Wollgast: Toleranz: Ihre historische Genese, ihre Chancen und Grenzen im 21. Jahrhundert. Gemeinsame wissenschaftliche Konferenz der Leibnitz-Sozietät e.V., S. 85-105

12. Kohlberg L. (1996): Die Psychologie der Moralentwicklung. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1996

13. Krahé, B. (2012). Report of the Media Violence Commission. Aggressive Behavior, 38, 335–341. Joint Statement on the Impact of Entertainment Violence on Children (2000)

14. Ledoux,G.; Leemann, Y.; Leiprecht, R. (2001): Von kuluralistischen zu pluriformen Ansätzen. Ergebnisse des niederländischen Forschungsprojekts „Interkulturelles Lernen in der Klasse“. In: Auernheimer, G. ; van Dick, T.; Petzel, T.; Wagner, U. (Hrsg.): Interkulturalität im Arbeitsfeld Schule. Empirische Untersuchungen über Lehrer und Schüler. Opladen: Leske und Budrich, S. 177-195)

15. Lüddecke, J. (2007): Ethnische Vorurteile in der Schule. Entwicklung eines Präventionskonzepts im Rahmen Interkultureller Pädagogik. Frankfurt a.M.: IKO-Verlag für Interkulturelle Kommunikation

16. Mecheril, P. (2004): Einführung in die Migrationspädagogik. Weinheim: Beltz

17. Nöllenburg, K. (2008): Anti-Bias: Bewusster Umgang mit Vorurteilen und Diskriminierung. In: forum der unesco-projekt-schulen, H. 1-2, S. 32-37

18. Oelkers, Jürgen (1982): Intentionen und Wirkung. Vorüberlegungen zu einer Theorie pädagogischen Handelns. In: Luhmann, N.; Schorr, K.E. (Hrsg.): Zwischen Technologie und Selbstreferenz. Fragen an die Pädagogik. Frankfurt a.M., S. 139-194

19. Piaget J. (1954): Das moralische Urteil beim Kinde. Zürich: Rascher

20. Roth, Gerhard (2001): Fühlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn unser Verhalten steuert. Franktfurt a.M.

21. Schammann, H. (2016): Migrationspolitik. Stuttgart

22. Thierse, W. (2002): Der Dialog der Kulturen – Das Fremde und das Eigene. In: Zeitschrift „Deutschland“ 2/2002

23. Wagner, U.; v. Dick, R.; Petzel, T.; Auernheimer, G.: Der Umgang von Lehrerinnen und Lehrern mit interkulturellen Konflikten. In: Auernheimer, S.; v. Dick, R.; Petzel,T.; Wagner, U. (Hrsg.): Interkulturalität im Arbeitsfeld Schule. Empirische Untersuchungen über Lehrer und Schüler. Opladen 2001, S. 17-40

24. Zülch, M. (2005): „Mcworld“ oder „Multikulti“? Interkulturelle Kompetenz im Zeitalter der Globalisierung. In: Vedder, G. (Hrsg.): Diversity Management und Interkulturalität. München: Rainer Hampp, S. 1-86