Стратегии развития высшего образования разрабатываются с целью качественного изменения результативности видов деятельности, научного, познавательного интеллектуального высокопрофессионального ответа на актуальные вызовы, стоящие перед страной. Особое внимание в настоящее время уделяется модернизации инженерного образования в контексте сохранения технологического суверенитета. С целью качественного решения вопросов, стоящих перед учебными заведениями, важными являются стратегические инициативы, коррелирующие с результатами подготовки конкурентоспособных специалистов. Естественно, что такой инициативно творческой идеей стало создание в вузах креативной учебной среды, окружения, комфортного для творчества, и возможности для стимулирования процесса познания коллектива людей, составляющих со средой неразрывное целое. Существующие научно-образовательные центры (НОЦ) в технических вузах активно формируют стремление и интерес к истине, направляют процесс научного познания будущего специалиста в условиях креативных центров передового опыта преподавания и обучения. Они технологически оснащены, представляют собой совокупность физических (организация места для обучения), виртуальных (Интернет, нейросети, ИИ), психологических (убеждения, эмоции, ценности, интересы, мотивы), биологических (умственные, физические способности), межличностных (коммуникации, социальное взаимодействие, социализация) составляющих творческого пространства.

В Казанском государственном архитектурно-строительном университете создано более двадцати НОЦ. В центрах «Системы» и «Потоки» проходят подготовку будущие инженеры направления подготовки «инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве». В них представлены приборы, аппаратурное обеспечение, действующие модели систем отопления, вентиляции, кондиционирования, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие формирование практико-ориентированных профессиональных компетенций. В НОЦ в образовательный процесс внедрена исследовательская деятельность обучающихся на воспроизведенной реальной действующей модели водоподготовки для питьевого водоснабжения, оптимизация работы тепловых центров. В рамках направления «промышленное и гражданское строительство» строительные дисциплины изучаются в центрах «Прочность», «Механика», «Основы», «Безопасность жизнедеятельности» с освоением проектного метода. В этих центрах производится подготовка научных работ в рамках платформы стартапа. Студенты направления подготовки «автомобильные дороги, аэродромы и объекты транспортной инфраструктуры» в научно-образовательном центре «Дороги», «Цифровые дороги» осваивают умения по решению актуальных задач региона для создания экономичных подъездов к сельским населенным пунктам с применением местных минеральных материалов и отходов производств.

Бакалавры направлений подготовки архитектуры, градостроительства, дизайна архитектурной среды, графического дизайна, реконструкции и реставрации архитектурного наследия постигают секреты творчества в центрах «BFFT.space», «Городское планирование», «Наследие», «Архитектурная физика» и «Дизайн». Указанные центры предназначены для освоения обучающимися проектно-исследовательской деятельности в области градостроительного проектирования и управления по развитию и реконструкции поселений, архитектурно-градостроительных комплексов и планированию межселенных территорий.

Испытание новых материалов, изготовление конструкций из гипсокартонных, керамических, бетонных и железобетонных материалов проводят студенты, обучающиеся по направлению подготовки производства и применения материалов, изделий и конструкций в научно-образовательном центре «Технологии», с результатами этих разработок они участвуют в конференциях, конкурсах, грантах. Все направления и направленности подготовки в НОЦ «Цифра» осваивают применение в профессиональной деятельности программных продуктов технологии информационного моделирования (ТИМ). Формирование компетенций студентов и слушателей курсов по геодезическому и экономическому обеспечению процессов строительства на различных этапах (от проектирования до эксплуатации зданий и сооружений) происходит на занятиях разного вида в НОЦ «Геодезия» и «Девелопмент» [1‒3]. С процессом подготовки студентов в НОЦ ознакомились министр науки и высшего образования РФ, Раис Республики Татарстан (РТ), министр образования и науки РТ, министры архитектуры, строительства и ЖКХ РТ, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ, руководители проектных и строительных организаций и ЖКХ. Все они отметили высокий педагогический потенциал НОЦ в формировании практико-ориентированных компетенций будущих строителей.

Совокупность данных НОЦ является структурно-функциональной системой модели университета, где творческая функция выступает научно-дидактической доминантой проявления педагогического потенциала в решении новой парадигмы устойчивого развития – креативной экономики, в которой творчество способствует предпринимательству, инновациям, технологическому прорыву.

Ассоциация инженерных вузов РФ констатирует, что творчество в университетах как центрах создания знаний является ключевым фактором для решения социально-экономических проблем и развития прорывных технологических инноваций. Современное образование формирует креативную структуру, которая может быть определена как творческое пространство научно-образовательных центров, созданных с участием работодателей, которые способствуют синергии познавательной деятельности, концентрации талантов, по сути, являющихся центрами обучающими, воспитательными, социализирующими пространствами, обладающими педагогическим потенциалом.

Изученность проблемы

В инновационных вузах формируются высокотехнологичные структуры обучения, образующие особую образовательную среду, возможности познавать, развиваться, постигать смыслы организации всей системы жизнедеятельности, созидать в этом глобальном мире главное, творить. Ученых всегда интересовала проблема использования всех возможностей, достижений результатов образовательной системы в формировании конкурентоспособных специалистов, и особенно педагогического потенциала в решении проблем научной, образовательной, воспитательной деятельности.

Понятие потенциал (от латинского potencia – сила) в Большом энциклопедическом словаре определяется «как источники, возможности, средства, запасы, которые могут быть использованы для решения какой-либо задачи, достижения определенной цели…»1.

Как отмечает Л. Л. Рыбаковский, термин «потенциал» сначала применялся в математических, позднее ‒ в социологических науках. Когда в социологии начали говорить о «трудовом потенциале», произошло распадение термина «потенциал» на человеческий, демографический и миграционный потенциал [4, с. 29].

М. С. Ивинская [5, с. 29] отмечает, что потенциал присущ человеку, социуму, социально значимым предметам, обладающим возможностями, способностями и ресурсами, направленными на формирование и развитие личности в образовательном процессе. В техническом вузе к социально значимым предметам для педагогического процесса относятся научно-образовательные центры, которые обладают, несомненно, педагогическом потенциалом. НОЦ располагают взаимосвязанными и взаимообусловленными возможностями, которые детерминируют личностное развитие обучающихся.

М. Т. Шафиков предлагает рассматривать потенциал как свойство какого-либо объекта или феномена [6, с. 106]. Объектом в нашем случае выступают научно-образовательные центры технического вуза. В нем объединены материальные (здание, предметно-техническое оснащение), материально-духовные (субъекты учения и научения, средства, формы и технологии обучения) и идеальные системы (модели процессов и др.), располагающие возможностями, способностями, ресурсами для самосохранения и самодвижения, обучения студентов. Это позволяет утверждать, что НОЦ технического вуза характеризуется научной, воспитательной и обучающей направленностью.

Целесообразность разработки темы

В настоящее время идет активная деятельность по модернизации всей системы образования в РФ. Это связано, прежде всего, с формированием национальной системы образования с учетом опыта отечественного образования и условий мирового образовательного пространства. Модернизация предусматривает трансформацию модели инженерного образования: оптимизации образовательных программ; качественное изменение результативности основных видов деятельности университетов; четкое определение целеполагания; выработка каждым вузом стратегических инициатив. Опыт и инициатива Казанского архитектурно-строительного университета (КГАСУ) в области создания творческой образовательной среды и использования педагогического потенциала НОЦ как ключевого ресурса развития творчества студентов особенно актуальны в процессе модернизации системы образования.

Целью исследования является выявление и обоснование педагогического потенциала НОЦ в реализации возможностей творческих пространств в системе деятельности университета по подготовке высокопрофессиональных специалистов строительной сферы.

Научная новизна заключается в авторском теоретико-прикладном осмыслении НОЦ как ресурса педагогической эффективности соединения и взаимодействия познавательных, исследовательских, воспитательных и иных процессов со средой творческих пространств, спроектированных с учетом эргономических, эстетических, дизайнерских требований, правил безопасности, оснащенных современными отраслевыми технологиями, техникой, материалами, IT-технологиями; в выявлении возможностей творческих пространств как способов создания нового знания его социально-экономического применения, формирования ценностных установок, научно-познавательных траекторий развития личности, персонализации в формировании профессиональной компетентности выпускников архитектурно-строительного университета.

Практическая значимость определяется, исходя из актуализации деятельности вузов страны по формированию комплексного творческого пространства вуза. Это подтверждается изучением опыта КГАСУ в области проектирования и реализации НОЦ университетами г. Казани. С деятельностью научно-образовательных центров ознакомились делегации университетов – городов Санкт-Петербург, Москва, Донецк, Ташкент, они приняли участие в конференциях вузов Казани, Воронежа, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Пензы, Новосибирска, Томска, Екатеринбурга, Минска и других городов. Анализ работы центров, их роль и влияние на подготовку высококомпетентных специалистов отражены в статьях и докладах более двадцати международных конференций, проводимых в различных НОЦ на базе КГАСУ. На усиление исследовательских работ и коммерциализацию своих разработок с целью интеграции образования и научной деятельности нацелены научно-образовательные центры федеральных, национальных, исследовательских и опорных университетов. Уже можно утверждать, что аналогичные комплексные творческие пространства будут созданы и в других университетах. Образовательные пространства, созданные в технических вузах, представляют собой исследовательские центры или лаборатории по научным направлениям, реализуемым в них.

В работе Е. Н. Десятко описывается научно-образовательный центр на базе вуз – РАН – предприятие реального сектора экономики на основе синергии, приводящей к мультипликативному эффекту, без характеристики самого центра [7]. В какой-то степени к этим исследованиям можно отнести: характеристику образовательной среды на площадках технопарка и Кванториума педагогического вуза для повышения эффективности использования пространства [8]; архитектурной организации научно-образовательного центра [9]; работы о модернизации информационно-образовательной среды вуза [10]. В педагогических статьях описан образовательный центр для обучения детей и взрослых [11]; рассмотрена проблема модернизации интерьеров учреждения профессионального образования как имиджевого пространства [12]. Это подтверждает практическую значимость деятельности НОЦ КГАСУ.

Методологической базой являются опора и использование научно-педагогических подходов: синергетического, деятельностного, аксиологического, креативного, междисциплинарного. Задействованы результаты анализа психолого-педагогической, терминологической литературы, обобщение опыта и практики преподавателей университета, учебной практики студентов, изучение мнения обучающихся о возможностях педагогического влияния на качество результатов познавательной, научно-исследовательской, творческой деятельности.

Результаты исследования

Физически креативные научно-образовательные центры КГАСУ представляют собой трансформирующиеся пространства учебных помещений и их современное технико-технологическое насыщение. Технико-технологическое наполнение соответствует удовлетворению потребностей в организации подпространств – места обучения (реальные и функционирующие технологические линии, современная техника, соответствующая современному производству во всех структурных элементах сферы строительства, цифровые технологии обучения – офлайн, онлайн, информационные модели (чат-боты, цифровые двойники, 3D-меппинг, визуализаторы, роботы, виртуальные мобильные разработки)). Гибкое пространство обучения подготовлено для проведения семинаров, кустовых модулей, выставок, конференций. Это инструменты познания, которые определяют движение к открытию, к творчеству, развитию мотивации к овладению профессиональных профильных надпрофессиональных навыков. Студенты направлений подготовки «строительство» и др., работая на технологических линиях в НОЦ, получают смежную рабочую профессию бетонщика, арматурщика, монтажника сухого строительства, накапливают опыт работы с оборудованием (тепловые пункты, системы промышленной вентиляции, водопроводные очистные сооружения, приборы горячего водоснабжения, устройства фундаментов, методы испытания на прочность строительных материалов и конструкций и т. д.). Отметим еще один момент в организации обучения студентов – они могут обучаться, консультироваться во всех НОЦ, тем самым расширяя область будущей деятельности в смежных профилях (направленностях).

Структура НОЦ: его материально-техническое обеспечение спроектировано с ярко выраженной прогностической направленностью развития осваиваемой строительной отрасли, т. е. способствует формированию у будущих специалистов прогностических компетенций. Педагогический потенциал НОЦ проявляется как механизм творческого саморазвития личности. Совместная исследовательская деятельность: преподавателя ‒ студента, преподавателя ‒ специалиста отрасли, студента ‒ специалиста отрасли, студента ‒ студента, а также самостоятельная творческая деятельность студента, направленные на творческую самореализацию личности, активизируют и развивают педагогический потенциал НОЦ.

Личностно профессиональное развитие обучающихся в условиях технического вуза проходит эффективно при использовании всех педагогических возможностей НОЦ: процесс обучения организован с использованием системно-деятельного, средового и личностно ориентированного подходов; наличия активного участия субъектов образовательного процесса во внеаудиторной деятельности; обеспечено продуктивное взаимодействие работодателей, бизнеса и вуза.

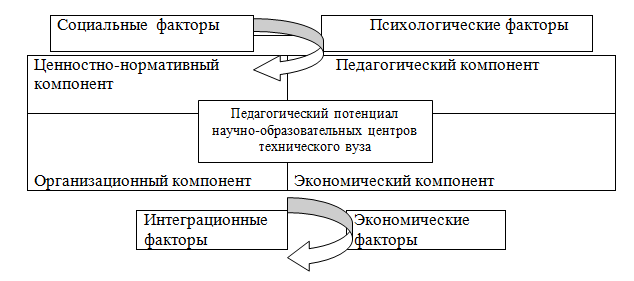

Анализ проявления педагогического потенциала в различных областях (экономических, производственных, научно-технических, образовательных, воспитательных, инновационных творческих пространств) [4‒6] позволили предложить структуру педагогического потенциала НОЦ (см. рис.).

Структура педагогического потенциала научно-образовательных

центров и факторы, влияющие на их реализацию

Pedagogical potential structure of research and education centers

and the factors affecting its implementation

Педагогический компонент потенциала НОЦ состоит из педагогической, исследовательской компетентности преподавателей вуза; компетентности преподавателей вуза, практикующихся в проектировании, обследовании, прочностных расчетов объектов строительной сферы; ведущих специалистов отрасли, привлеченных к образовательному процессу в НОЦ, владеющих современными педагогическими технологиями в организации воспитательного процесса в учебное и внеучебное время в университете; в управлении и обеспечении требуемого уровня организации всех видов практик, предусмотренных ФГОС ВО; учебно-методического обеспечения реализации возможностей и реализуется в следующих научно-педагогических подходах:

- аксиологический – формирование эмоционально ценностного отношения к проектированию, возведению, эксплуатации строительных объектов, развитие эстетической культуры в своей будущей профессиональной деятельности; освоение ценностей и норм. Способы передачи опыта, кодекс поведения строителей соответствуют ценностно-нормативной компоненте;

- гносеологический – овладение обучающимися знаниями в строительной сфере, ее традициями и ценностями;

- коммуникативный – овладение методами взаимоотношений в коллективе, между студентами в группе;

- деятельностный ‒ обеспечивает процесс профессионального обучения методами и способами разработки инновационных решений в строительной отрасли.

Развитие педагогического потенциала НОЦ и творческого пространства наблюдается при осуществлении следующих педагогических условий:

- психолого-педагогический анализ роли НОЦ в создании профессионально направленной образовательной среды;

- постановка цели и задачи проектирования предметно-пространственной среды НОЦ для реализации развития его педагогического потенциала;

- мобилизация субъектов (студентов, преподавателей, специалистов науки и производства, бизнеса, учебно-вспомогательного персонала и др.) для активизации их совместной образовательной, исследовательской и воспитательной деятельностей;

- организация взаимодействия НОЦ различных направленностей для реализации междисциплинарной и трансдисциплинарной подготовки обучающихся [1];

- регулирование и координация работы НОЦ с целью формирования корпоративной культуры у студентов, участников конференций, семинаров, форумов, выставок, экскурсий на объекты отрасли и т. д.;

- коррекция работы НОЦ по результатам анализа их деятельности (рефлексия работы НОЦ и их субъектов).

На эффективность реализации педагогического потенциала НОЦ влияют социальные факторы: уровень и тип взаимодействия с предприятиями отрасли; принадлежность к профессиональной группе строителей; особенности профессионального опыта коллег; авторитет преподавателей, научных руководителей, кураторов групп; степень влияния на социально-экономическое развитие региона; уровень развития строительной отрасли.

Психологические факторы: способность к адаптации выпускников; уровень владения преподавателями психологическими методами организации педагогического процесса; методами обеспечения личностно профессионального развития обучающихся; воспитание творческих качеств у обучающихся.

Интеграционные факторы: интеграция практических и теоретических знаний обучающихся; обеспечение междисциплинарной подготовки; формирование корпоративной культуры.

Экономические факторы: спонсорская поддержка проектов НОЦ ведущими предприятиями бизнеса; размещение в НОЦ фирмами своих новейших разработок для инновационного развития строительной отрасли.

Каждое локальное творческое пространство характеризуется уникальным набором компонент. Выделим следующие:

- организационный компонент включает следующие показатели: наличие стратегического плана развития образовательной организации и партнеров из производства и бизнеса; управленческую деятельность ректората, дирекций институтов, заведующих кафедрами; престижность образовательной организации; объем НИОКР для строительной отрасли; педагогические исследования по достижению требуемого уровня качества подготовки по ФГОС; требования работодателей к качеству подготовки и готовности выпускников к инновациям по развитию технического образования; организация деятельности с целью социализации студентов, преподавателей и сотрудников;

- экономический компонент характеризует степень участия предприятий отрасли и бизнеса в материально-техническом обеспечении функционирования научно-образовательных центров, объем выделяемых грантов для проведения научных исследований по разработке инновационных материалов и технологий по заказам партнеров, финансовое обеспечение отраслью студенческих стартапов и др.

Анализ генеративной среды как структурно сложного эпистемического окружения приводит к процессу осмысления разнообразия научно-образовательной среды. В их число входят малые инновационные предприятия, бизнес-инкубаторы, технологические консорциумы, научные кластеры и др. Но креативная среда – это далеко не только активные формы, структуры познания, а главное – это педагогический потенциал, влияющий на реализацию качественных результатов всех направлений деятельности и учебных заведений.

Для перспективных инновационных моделей университетов творческие пространства НОЦ конструируются с целью социализации личности, способной к созиданию, к профессиональной деятельности, соответствующей сохранению и развитию технологического суверенитета, готовой к преодолению современных социальных, экономических технологических вызовов, к открытию нового знания. Университет предоставляет познавательные ресурсы НОЦ не только студентам, аспирантам, но и учащимся школ, преподавателям и обучающимся других образовательных организаций, центров повышения квалификации специалистов строительной отрасли посредством таких организационных форм, как стартапы, инжиниринговый центр. В НОЦ КГАСУ реализуется инновационная и научно-предпринимательская деятельность, включаются международные связи университета. Сегодня в университете обучается 5400 студентов, 150 аспирантов, повысили квалификацию более 400 человек.

В ценностно-нормативном аспекте педагогический потенциал состоит в активном участии работодателей, представителей бизнеса в развитии корпоративной культуры, освоении студентами нормы и ценности строительного специалиста. Выступления на конференциях, семинарах расширяют коммуникативные компетенции обучающихся, позволяют работодателям подобрать себе будущих сотрудников.

В педагогическом плане центры позволяют освоить практические навыки в процессе проведения учебных, исследовательских работ на реальных образцах или действующих моделях, включающих весь технологический процесс. Студенты могут получать консультации во всех действующих НОЦ, у преподавателей разных кафедр. Семинары, конференции, форумы совместно с работодателями создают эффект их участия в решении проблем отрасли. Преподаватели имеют возможность получить консультации у разработчиков новых материалов и технологий, а также участвовать в их разработке. Преподаватели могут внедрять инновации в учебный процесс в ходе выполнения курсовых и дипломных работ, обеспечивая персонифицированный характер обучения.

В экономическом плане за счет спонсорской помощи производства и бизнеса преподавателям и студентам предоставляются дополнительные финансовые возможности в виде грантов, для НОЦ появляются возможности для своевременной реконструкции и замены устаревших технологических линий и оборудования.

Педагогический потенциал НОЦ становится двигателем механизмов творческого саморазвития личности обучающего и обучающегося. А совместная исследовательская, воспитательная деятельность преподавателя ‒ студента, преподавателя ‒ специалиста отрасли, студента ‒ специалиста отрасли, студента ‒ студента, а также самостоятельная творческая деятельность студента, направленные на творческую самореализацию личности, активизируют профессионально личностное развитие будущих специалистов.

Однако в научной литературе недостаточно внимания обращается на исследование педагогических возможностей структур творческой среды вузов, образовательных экосистем, подготовки преподавателей к использованию в обучении креативных технологий, ценностных ориентаций личности студентов.

Список литературы

- Вильданов И. Э. Реализация междисциплинарного и трансдисциплинарного подходов в научно-образовательных центрах технического вуза // Новое в психолого-педагогических исследованиях. 2024. № 2 (73). С. 113‒125.

- Вильданов И. Э., Сафин Р. С. Научно-образовательные центры как основа реализации экосистемного подхода в техническом вузе // Новое в психолого-педагогических исследованиях. 2023. № 1 (68). С. 136‒148.

- Вильданов И. Э., Сафин Р. С., Абитов Р. Н. Принципы проектирования научно-образовательных центров как основы современных технологий обучения в техническом вузе // Цифровая трансформация в высшем и профессиональном образовании: Материалы 16-й Международной научно-практической конференции, Казань, 25 мая 2022 года / под общей редакцией Р. С. Сафина, И. Э. Вильданова. Казань, 2022. С. 266‒270.

- Рыбаковский Л. Л. Миграционный потенциал. Понятие и критерии оценки // Социологические исследования. 2009. № 2. С. 29‒36.

- Ивинская М. С. Педагогический потенциал электронных ресурсов и электронной образовательной среды вуза // Право и образование. 2018. № 2. С. 28‒38.

- Шафиков М. Т. Методологические основы исследования научно-образовательного потенциала // Вестник ВЭУ. 2019. № 2 (100). С. 104‒113.

- Десятко Е. Н. Научно-образовательные центры и опыт госкорпорации в работе с молодежью: прорывное развитие подготовки кадров // Лучшие практики победителей Все-российского конкурса «Золотые имена высшей школы»: Сборник научных статей участников VI Национальной научно-практической сессии, Москва, 17–22 ноября 2023 года. Москва, 2023. С. 307‒311.

- Назарова А. Н., Прохорова Е. С., Назарова Е. Н. Формирование современной образовательной среды на площадках технопарка и кванториума педагогического вуза // Проблемы современного педагогического образования. 2024. № 83-1. С. 168‒171.

- Маренков К. А. Современные технологические подходы в области архитектурной организации научно-образовательных центров // Градостроительство и архитектура. 2023. Т. 13. № 4 (53). С. 156‒159. DOI: 10.17673/Vestnik.2023.04.20

- Гусейнов Р. Д. Педагогические пути и условия эффективного построения информационно-образовательной среды вуза // Педагогика и современное образование: традиции, опыт и инновации: сборник материалов Международной научно-практической конференции, приуроченной к Году педагога и наставника и 25-летнему юбилею Дербентского филиала МПГУ, Дербент, 30 июня – 01 июля 2023 года. Москва, 2023. С. 20‒25.

- Гринберг Э. Образовательный центр как способ модернизации системы образования // International Journal of Professional Science. 2024. № 2-1. С. 28‒34.

- Фам Т. Т. Н., Захарчук М. Г. Модернизация интерьеров учреждения профессионального образования как имиджевого пространства // Молодежный вестник ИрГТУ. 2023. Т. 13. № 1. С. 94‒99.