В современных научных публикациях и публичном информационном пространстве готовность к выполнению различных задач профессиональной деятельности рассматривается как одно из ключевых требований к специалисту и важнейшее условие успешного профессионального становления. Подтверждением этому могут служить многочисленные материалы СМИ, в которых представители различных профессиональных сообществ и высших учебных заведений обсуждают – как правило, весьма критически – степень готовности современных выпускников к работе после окончания обучения и ее влияние на перспективы трудоустройства по специальности [1]. В научной литературе именно готовность рассматривается как ключевой фактор, который позволяет специалисту адаптироваться к меняющимся условиям труда, повышать свою квалификацию и совершенствоваться в профессии1. Исследователи пишут о том, что устойчивая готовность к осуществлению деятельности, в частности, обеспечивает успешное саморазвитие и продуктивность личности2, позволяет удовлетворять свою потребность в профессиональной самоактуализации [2, с. 9], выбирать оптимальные методы и средства в соответствии с конкретными профессиональными ситуациями, а также адекватно оценивать результаты своей деятельности [3, с. 94]. При этом в текстах Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по различным направлениям бакалавриата отсутствует само понятие готовности к осуществлению профессиональной деятельности, поэтому уточнение этого термина и изучение этой категории применительно к отдельным видам деятельности и профессиональным задачам представляются важными для оптимизации учебного процесса в высшей школе и повышения конкурентоспособности будущих специалистов.

Статья посвящена частной проблеме формирования готовности обучающихся бакалавриата к созданию текстов научного стиля. Данная проблема относится к области обучения академическому письму и является весьма актуальной, поскольку представление результатов самостоятельных научных изысканий в форме статьи – это одна из важных задач профессиональной научно-исследовательской деятельности, подготовка к которой предусмотрена в рамках освоения любой программы бакалавриата. Цель данной статьи заключается в том, чтобы продемонстрировать один из возможных вариантов структуры готовности обучающихся бакалавриата к осуществлению профессиональной деятельности, сконструированный с позиций личностно-деятельностного подхода, и продемонстрировать, каким образом эта общая структура может быть наполнена конкретным критериальным и смысловым содержанием при написании студентами научных статей на основе результатов собственного научного исследования (в рамках курса по академическому письму или в процессе педагогического сопровождения самостоятельной работы обучающихся бакалавриата).

Понятие готовности к осуществлению деятельности: проблемы определения и интерпретации

Пристальный исследовательский интерес к готовности, связанный с потребностью в оптимизации труда, повышения его эффективности и формирования трудовых установок у работников, возник на рубеже XIX‒XX вв.

С 1940-х гг. наблюдается активизация исследований психологической готовности применительно к определенным видам деятельности, а с 1970-х гг. понятие психологической готовности стало широко применяться в исследованиях педагогической деятельности. В отечественной науке отдельные аспекты готовности в разное время рассматривались в различных работах. На современном этапе интерес к категории готовности не ослабевает, и ее часто рассматривают с позиций системного подхода, аксиологического подхода, синергетического подхода и акмеологического подхода. Несмотря на то что все исследователи сходятся во мнении о том, что готовность является обязательным условием эффективного и успешного осуществления профессиональной деятельности, анализ работ, посвященных этой проблеме, демонстрирует не только разнообразие подходов и трактовок, но и связанные с этим сложности.

Во-первых, в научных публикациях не всегда проводится четкая грань между профессиональной готовностью и готовностью к осуществлению профессиональной деятельности. Возникает закономерное предположение о том, что можно, используя формулировки К. К. Платонова, определять профессиональную готовность как «готовность к определенному труду, ставшему профессией в результате профессионального обучения», а готовность к осуществлению профессиональной деятельности – как «готовность к непосредственно предстоящей в известных или возможных условиях деятельности»3. В таком случае готовность к выполнению конкретных видов профессиональной деятельности (например, готовность к написанию научной статьи по результатам собственного исследования) будет рассматриваться как составляющий компонент профессиональной готовности в целом.

Во-вторых, исследователи расходятся во мнении относительно соотнесения понятий «готовность» и «профессиональная компетентность». В некоторых случаях готовность рассматривается как установка на выполнение действий на основе имеющихся знаний, умений и навыков, в результате чего формируется компетенция, которая затем «перерастает» в компетентность [4]. В других работах предлагается трактовать сформированную профессиональную компетентность как критерий оценивания степени готовности специалиста к осуществлению профессиональной деятельности4. Представляется целесообразным вслед за К. К. Платоновым рассматривать готовность как результат профессионального обучения, выражающийся в желании, стремлении и возможности осуществлять профессиональную деятельность [5]. При таком подходе готовность будет обусловлена наличием сформированных профессиональных компетенций, а ее проявление в профессиональной деятельности являться одним из подтверждений профессиональной компетентности.

Наконец, больше всего расхождений наблюдается в многочисленных определениях понятия «готовность». В зависимости от области исследований и применяемого подхода в работах разных авторов готовность рассматривается как особое психическое состояние, психическая функция, устойчивая характеристика личности, совокупность качеств личности, совокупность компетенций и личностно-профессиональных качеств. Такое разнообразие трактовок представляет готовность как целостное, сложное, интегративное образование, которое включает в себя устойчивый комплекс профессионально значимых знаний, умений, качеств личности, а также внешних и внутренних мотивов. Также представляется важным вслед за О. И. Шишкиной рассматривать во взаимосвязанном единстве две основные формы готовности – долговременную и ситуативную5. Первая требует наличия относительно устойчивой совокупности характеристик, которые обуславливают потенциальную возможность начала и успешного осуществления деятельности, а вторая представляет собой реализацию долговременной готовности в конкретной ситуации.

Из всего вышесказанного в рамках данной статьи логично заключить, что понятие «готовность к осуществлению деятельности» следует отличать от понятий «способность к осуществлению деятельности» и «подготовленность». Способность можно трактовать либо как набор исходных индивидуальных особенностей личности, присущих обучающемуся до начала процесса обучения и являющихся предпосылками к потенциально успешному формированию необходимых компетенций, либо как комплекс устойчивых навыков и компетенций за вычетом мотивационного компонента. Само по себе наличие таких навыков и компетенций указывает на потенциальную возможность выполнения рабочих задач, но не обеспечивает успешного осуществления деятельности. Подготовленность, в свою очередь, является оптимальным результатом обучения, т. е. подготовки к осуществлению того или иного вида профессиональной деятельности, и может быть объективно оценена по заранее установленным критериям. Кроме того, готовность, в отличие от подготовленности, является не только результатом, но и целью профессионального обучения (подготовки).

Также представляется целесообразным разграничить понятия «готовность к осуществлению профессиональной деятельности» и «профессиональная готовность» и использовать для второй категории исчерпывающее определение Л. Ф. Афонченко, которая рассматривает профессиональную готовность как «показатель результативности всего процесса профессионального обучения, как структурно-динамичную систему, отражающую уровень качества подготовки специалиста в вузе и предполагающую соответствие выпускника современным требованиям к профессиональной деятельности»6. В свою очередь, готовность к профессиональной деятельности можно вслед за Е. Н. Кореневой7 определить как целостное, интегративное и динамическое «личностное образование», которое характеризуется «совокупностью внешних и внутренних мотивов», побуждающих индивидуума реализовывать имеющиеся профессиональные знания, навыки, умения и компетенции в рамках конкретной профессиональной ситуации, а также наличием устойчивой рефлексии, которая обеспечивает оптимальный путь к достижению поставленной цели с учетом имеющихся ресурсов и ограничений.

Структура готовности к осуществлению профессиональной деятельности: ключевые компоненты

Для эффективной организации процесса формирования готовности обучающихся вуза к осуществлению профессиональной деятельности необходимо конкретизировать структуру готовности, которую в дальнейшем можно будет наполнять актуальным содержанием в зависимости от учебных целей и задач. Все описания структуры готовности, предложенные отечественными исследователями, отражают интегративную сущность этого образования. Различия наблюдаются в количестве компонентов, выделенных в составе структуры готовности, и в их наименованиях, при этом содержание понятий во многом совпадает. По сути, все сконструированные модели укладываются в дихотомичную структуру готовности к трудовой деятельности, предложенную еще К. К. Платоновым8. Он определял готовность как сложное образование, включающее две подструктуры: операциональную, представляющую собой совокупность необходимых профессиональных знаний и умений, и личностную, включающую в себя «направленность на труд, мотивы и интерес к нему, привычки и отношения, эмоциональные и волевые функции человека и профессионально значимые качества личности» [6, c. 173]. Данный подход развивает в своих работах Р. А. Коканова, которая предлагает рассматривать понятие готовности на функциональном (субъективном) и содержательном (объективном) уровнях. Первый относится к состоянию личности, «осознающей себя способной к осуществлению деятельности», второй подразумевает «наличие сформированных свойств, качеств, знаний, умений, необходимых для успешного осуществления студентами своей профессиональной деятельности» [7, с. 70].

Большинство авторов, однако, выделяют в структуре готовности к деятельности от трех9 до семи [8] компонентов, отмечая при этом, что при необходимости эту структуру можно дополнительно детализировать или упростить за счет объединения компонентов друг с другом. Также структурные модели могут отличаться порядком следования компонентов: некоторые исследователи ставят на первое место мотивационный компонент, тогда как в других исследованиях ключевая роль отводится когнитивному компоненту. Ряд авторов, рассматривающих готовность с позиций личностно-деятельностного подхода, отдельно выделяют компонент, представляющий совокупность качеств и умений, который обеспечивает успешную реализацию профессионально значимых функций. Вне зависимости от выбранного научно-методологического подхода большинство исследователей предлагают включать в структуру готовности мотивационный, когнитивный (содержательный), операционный (деятельностный) и эмоционально-волевой компоненты[9]. В некоторых случаях отдельно выделяют, поведенческий [10] и коммуникативный [8; 11] компоненты.

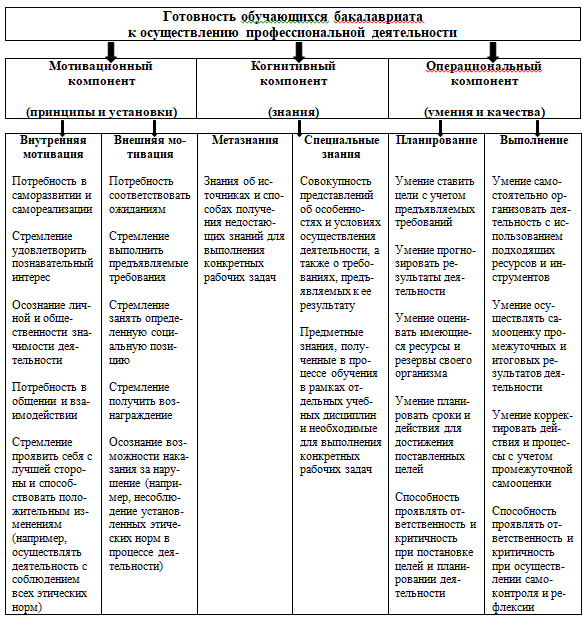

По мнению некоторых исследователей [12], сущность и структура готовности в целом не зависят от конкретного вида деятельности, поэтому сконструированная модель этой категории используется применительно к любой профессиональной области. Аналогичным образом можно провести параллель между профессиональной деятельностью и учебной, или квазипрофессиональной, деятельностью, которая осуществляется в процессе обучения в вузе. Ключевое различие будет заключаться в том, что для специалиста готовность является исходным условием для активного включения в деятельность, а для обучающегося – одной из главных целей и, соответственно, одним из результатов профессиональной подготовки, однако это не требует принципиально разных подходов к конструированию структуры готовности. Таким образом, сопоставив изученные модели и выбрав в качестве отправной точки личностно-деятельностный подход, обеспечивающий искомый баланс между субъективным и объективным аспектами готовности, в структуре готовности обучающихся бакалавриата к осуществлению профессиональной деятельности можно выделить следующие ключевые компоненты:

- Мотивационный (в терминологии отдельных авторов – мотивационно-ценностный [13] или мотивационно-потребностный [9]) компонент – совокупность внутренних индивидуальных потребностей, стремлений, принципов, представлений и ценностных установок (включая морально-этические принципы), а также внешних стимулов, которые формируют положительное отношение к деятельности и побуждают личность активно участвовать в деятельности, продолжать ее осуществление на протяжении определенного временного периода и доводить ее до определенного логического завершения.

- Когнитивный (также познавательный [14], профессионально-интеллектуальный [11] или содержательный [9]) компонент – совокупность общих и специальных знаний (включая соответствующий понятийный аппарат), необходимых для постановки и достижения целей в профессиональной деятельности.

- Операциональный (также операционно-деятельностный [11], операционально-процессуальный [9] или технологический [15]) компонент – совокупность умений, навыков и личностных качеств, обеспечивающих оптимальное достижение поставленных целей в профессиональной деятельности. Представляется целесообразным подразделить данный компонент на два элемента в соответствии с двумя ключевыми этапами практической деятельности: ориентировочный (этап планирования) и регулирующий (этап исполнения).

Для большей наглядности предложенную трехкомпонентную структуру готовности можно представить в виде следующей схемы (схема 1).

Предложенный перечень критериев готовности не является исчерпывающим и при необходимости может быть дополнен с учетом специфики определенных видов деятельности. Следует также отметить, что критериальное наполнение отдельных компонентов является неоднородным. Например, содержание мотивационного компонента из-за его субъективной природы более детализировано и представлено по принципу избыточности: так, наличие лишь части внутренних мотивационных установок или осознанная опора только на внешние стимулы уже свидетельствует о достаточном уровне сформированности мотивационной готовности у обучающихся. Когнитивный компонент включает в себя обширную совокупность знаний, а содержание операционального компонента соотносится с конкретными этапами осуществления деятельности и представляет собой необходимый минимум, так как отсутствие любого из перечисленных умений уже ставит под сомнение возможность успешного выполнения профессиональных задач.

Схема 1. Структура готовности обучающихся бакалавриата

к осуществлению профессиональной деятельности

Scheme 1. Structure of professional performance readiness for bachelor students

В максимально сжатом виде структуру готовности обучающихся бакалавриата к осуществлению профессиональной деятельности, сконструированную в рамках личностно-деятельностного подхода, можно представить в виде следующей формулы:

«Я ХОЧУ, ПОТОМУ ЧТО…» + «Я ЗНАЮ, ЧТО И КАК» + «Я УМЕЮ» =

= «Я ГОТОВ / ГОТОВА»

Как было сказано выше, в учебном процессе готовность обучающихся к профессиональной деятельности является одновременно целью и результатом обучения, поэтому предложенную структуру готовности можно использовать в качестве одной из опорных моделей для планирования обучения и отбора его содержания, а ряд перечисленных в ней критериев – в качестве контрольных точек для оценивания результативности обучения с точки зрения уровня сформированности готовности. Очевидно, что содержание этих критериев зависит от конкретного вида деятельности и каждый из них будет иметь множество вариантов проявления и использования на практике. Далее рассмотрим, какое смысловое наполнение может получить каждый из компонентов готовности в учебном процессе на примере обучения студентов бакалавриата созданию текстов научного стиля.

Система и содержание критериев готовности обучающихся бакалавриата к созданию текстов научного стиля

Формирование у обучающихся готовности к написанию текстов научного стиля является важной целью и одним из ключевых результатов процесса профессиональной вузовской подготовки, поскольку они занимаются текстотворческой деятельностью в рамках научного дискурса на протяжении всего периода обучения, а написание выпускной квалификационной работы ‒ одно из условий получения диплома о высшем образовании. Поэтому изучение проблемы формирования готовности к созданию текстов научного стиля у обучающихся, а также поиск методов и средств оптимизации этого процесса имеют важное практическое значение. Сконструированные модели готовности могут использоваться для планирования обучения академическому письму, постановки целей и планирования результатов, отбора содержания и средств обучения, а также оценивания его промежуточных и конечных итогов. Необходимость регулярно создавать тексты научного стиля повышает вероятность устойчивого формирования соответствующей готовности, структура которой может стать своего рода матрицей для формирования у обучающихся бакалавриата готовности к другим видам профессиональной деятельности.

Приведенная ниже схема (схема 2) демонстрирует, каким образом критерии готовности могут быть детализированы в соответствии с конкретными целями, задачами и условиями обучения, а также какое практическое воплощение они могут находить в учебном процессе. В качестве материала для разработки данной схемы использовались результаты эмпирических наблюдений и взаимодействия со студентами, а также результаты обратной связи, полученной от обучающихся путем личных бесед и анкетирования с использованием вопросов открытого типа, в рамках учебной дисциплины «практикум по переводу и подготовке к публикации научных статей». В период с 2020 по 2024 г. эта дисциплина входила в образовательный цикл Института истории, политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета, и обучение по ней завершили 47 обучающихся бакалавриата (направление подготовки «История международных отношений»).

Схема 2

Расшифровка содержания и практическая реализация критериев

готовности обучающихся бакалавриата к созданию текстов

научного стиля (на примере работы над научной статьей)

Scheme 2

Criteria for developing readiness to engage in academic writing in bachelor

students and examples of their classroom implementation

(within the study course on writing research articles)

| Мотивационный компонент готовности к созданию текстов научного стиля | |

| Внутренняя мотивация | |

| Мотивационная установка | Реализация при работе над статьей |

| Потребность в саморазвитии и самореализации | Потребность в текстотворческой деятельности = стремление написать интересную научную статью |

| Стремление удовлетворить познавательный интерес | Стремление узнать что-то новое и получить новый опыт в процессе написания научной статьи |

| Потребность в общении и взаимодействии | Стремление представить результаты своего научного исследования научному сообществу |

| Осознание личной и/или общественности значимости деятельности | Стремление представить результаты научного исследования, имеющие практическую значимость |

| Стремление способствовать положительным изменениям | Стремление способствовать распространению норм академической этики |

| Внешняя мотивация | |

| Мотивационная установка | Реализация при работе над статьей |

| Потребность соответствовать ожиданиям (получить одобрение) | Согласие с предложением научного руководителя написать и опубликовать научную статью |

| Стремление выполнить предъявляемые требования | Стремление получить желаемую оценку в рамках учебной дисциплины |

| Стремление получить вознаграждение | Стремление получить преимущества, которые дает публикационная деятельность |

| Стремление занять определенную социальную позицию | Укрепление личной репутации в учебной группе и/или учебном заведении |

| Осознание возможности наказания за нарушения | Стремление избежать неудовлетворительной оценки за несоблюдение норм академической этики |

| Когнитивный компонент готовности к созданию текстов научного стиля | |

| Общие знания | |

| Метазнания | Реализация при работе над статьей |

| Представления об источниках и способах получения недостающих знаний | Представление о том, что необходимую информацию можно получить от преподавателей, библиотекарей, в сети Интернет и т. д. |

| Специальные знания | |

| Предметные знания | Реализация при работе над статьей |

| Данные и представления, усвоенные и сформированные в рамках конкретных учебных дисциплин | Знания из определенной предметной области, необходимые для содержательного наполнения научной статьи |

| Знания из области академического письма | Реализация при работе над статьей |

| Представление о стилеобразующих характеристиках текстов научного стиля (логичность, объективность, абстрактность, точность, емкость и т. д.) | Представление о том, какие особенности отличают тексты научного стиля от текстов других функциональных стилей |

| Представление о том, чем научная статья отличается от других функциональных типов научного текста | Способность дать четкое и емкое словарное определение понятию «научная статья» |

| Представление о том, чем регулируются процесс и результат создания научного текста | Понимание того, что при написании научной статьи необходимо соблюдать общепринятые академические нормы и требования конкретного научного журнала |

| Представление о методологических компонентах научного исследования, которые должны быть отражены в научной статье | Способность дать четкое определение следующим понятиям: проблема, тема, актуальность, новизна, объект, предмет, цель, задачи, методы, результаты, выводы |

| Представление о структурных составляющих научной статьи | Понимание того, что научная статья должна содержать следующие элементы: сведения об авторе, название, аннотация, ключевые слова, введение, обзор литературы, материалы и методы, результаты и выводы, заключение, список литературы |

| Представление о ключевых стратегиях письменного научного дискурса | Понимание того, что автор научной статьи должен владеть следующими стратегиями: изложение фактов, сравнение, сопоставление, критический анализ, оценивание (явлений и точек зрения) и убеждение (аргументация) |

| Представление об основных требованиях к организации текста научной статьи на макроуровне и микроуровне, а также о структуре академического абзаца | Понимание того, что научная статья должна быть поделена на разделы, а внутри каждого раздела – на абзацы; знание основных требований к структуре академического абзаца |

| Представление о критериях оценивания качества научной статьи | Четкое осознание того, что научная статья будет принята к публикации при условии ее соответствия целому ряду критериев (риторических, структурных, языковых и т. д.) |

| Операциональный компонент готовности к созданию текстов научного стиля | |

| Планирование деятельности | |

| Умение / качество | Реализация при работе над статьей |

Умение ставить цели с учетом предъявляемых требований:

|

Решение самостоятельно написать научную статью на основании результатов собственного научного исследования. Решение написать оригинальную научную статью минимального требуемого объема для получения удовлетворительной оценки |

Умение планировать сроки и порядок действий для достижения поставленных целей:

|

Способность определить, что для создания научной статьи нужно будет найти и обработать информацию, написать и отредактировать текст статьи и оформить его в соответствии с установленными требованиями. Способность осознать, что для написания статьи потребуется учебный семестр, при этом примерно половина этого срока уйдет на отбор и анализ материалов, а половина – на работу над текстом |

Умение прогнозировать результаты деятельности:

|

Решение написать русскоязычную научную статью объемом около 15 000 печатных знаков за один учебный семестр |

Умение оценивать имеющиеся ресурсы и резервы своего организма:

|

Способность осознать, что это будет первый опыт написания научной статьи и этой работой придется заниматься одновременно с подготовкой к экзаменационной сессии. Способность осознать, что перед началом работы над статьей необходимо тщательно изучить общие требования к написанию обзора литературы и цитированию источников |

Способность проявлять ответственность и критичность на этапе целеполагания и планирования:

|

Способность осознать, что наличие публикаций дает преимущества при поступлении в магистратуру, но есть риск не написать статью в отведенный срок. Способность осознать, что подготовка к сдаче сессии важнее работы над научной статьей |

| Выполнение деятельности | |

| Умение / качество | Реализация при работе над статьей |

Умение самостоятельно организовать деятельность с использованием подходящих ресурсов и инструментов:

|

Способность выбрать для написания статьи один оптимальный день с учетом своей загруженности. Способность отобрать первичные источники и научные работы для цитирования и использования в качестве стилистических образцов, а также получить принципиальное согласие от преподавателей на консультации в случае необходимости. Способность последовательно выполнить следующие действия: сбор и анализ материала, создание чернового варианта статьи, редактирование текста, подготовка к публикации |

Умение осуществлять самооценку промежуточных и итоговых результатов деятельности:

|

Способность объективно оценить, насколько содержание, структура, язык и оформление научной статьи соответствуют требованиям, установленным преподавателем или определенным журналом |

Умение корректировать действия и процессы с учетом промежуточной самооценки:

|

Способность скорректировать тему статьи с учетом сделанных выводов; способность принять решение исключить из статьи фрагмент, логически не связанный с остальным текстом; способность исправить ошибки в тексте статьи и т. д. |

Способность проявлять ответственность и критичность при осуществлении самоконтроля и рефлексии:

|

Способность осознать, что вычитка текста была недостаточно тщательной и были соблюдены не все требования к оформлению списка литературы. Способность осознать, что в следующий раз для редактирования статьи потребуется больше времени |

Таким образом, при использовании предложенной системы критериев можно говорить о сформированности у обучающихся бакалавриата готовности к написанию текстов научного стиля при соблюдении следующих условий:

- у обучающегося имеются один или несколько стойких и осознанных внутренних мотивов и (или) внешних стимулов, побуждающих его самостоятельно осуществлять текстотворческую деятельность в рамках научного дискурса;

- обучающийся обладает совокупностью устойчивых знаний, включая предметные знания, представления об условиях осуществления текстотворческой деятельности и предъявляемых к ней требованиях, а также метазнания, позволяющие восполнять недостаток знаний путем самообразования;

- обучающийся обладает умениями, которые позволяют ему успешно планировать, осуществлять, оценивать и корректировать текстотворческую деятельность на всех этапах, от целеполагания до рефлексии.

Дробность структуры готовности к созданию текстов научного стиля и высокая степени вариативности ее содержания отражают сложный интегративный характер общей категории готовности и во многом объясняют сложность процесса ее формирования. Дальнейшее изучение этой проблемы, уточнение структуры готовности, а также поиск путей применения полученных моделей в учебной практике имеют большое значение не только потому, что наличие готовности является ключевым условием успешного осуществления профессиональной деятельности. Обоснованная и логически связанная модель готовности представляет собой многофункциональный и высокоадаптивный педагогический инструмент. Преподаватель может наполнять ее критериальным и смысловым содержанием в зависимости от конкретных целей, задач, условий обучения, а также потребностей и характеристик обучающихся. В рамках учебного процесса модель готовности может использоваться для выбора целей и задач, отбора содержания и средств обучения, а также оценивания его промежуточных и конечных результатов, а в отношении уже обученных студентов – для оценивания их готовности к выполнению будущих профессиональных обязанностей. В этой связи именно моделирование готовности обучающихся к созданию текстов научного стиля приобретает особую значимость, поскольку этим видом деятельности студенты занимаются регулярно на всех этапах обучения, а установки, представления и умения, образующие готовность как устойчивую характеристику личности, формируются посредством многократного повторения определенных действий и состояний в процессе активной деятельности. Таким образом, можно сделать вывод, что апробированную и продемонстрировавшую свою эффективность модель формирования готовности обучающихся к созданию текстов научного стиля можно будет использовать в качестве матрицы готовности применительно к другим видам профессиональной деятельности.

Список литературы

- Мануйлова А. Выпускникам оценивают перспективы [Электронный ресурс] // Коммерсантъ. Электрон. дан. URL: https://www.kommersant.ru/doc/7638893 (дата обращения 15.08.2025).

- Завоеванная Н. С. Профессиональная готовность: краткая история, основные понятия и подходы к изучению [Электронный ресурс] // Наука. Мысль: электронный периодический журнал. 2014. № 11. С. 6–13. Электрон. дан. URL: https://wwenews.esrae.ru/ru/43 (дата обращения 15.08.2025).

- Данилова Т. В. Целевой подход к формированию профессиональной готовности будущих рабочих // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2023. Т. 29. № 3. С. 91–97. DOI: 10.18287/2542-0445-2023-29-3-91-97

- Махова О. В. От готовности к компетенции // Вестник Костромского государственного университета. 2014. № 7. С. 186–188.

- Основина Т. Ю. Профессиональная компетентность как критерий готовности специалиста к профессиональной деятельности // Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. 2008. № 12. С. 103–112.

- Грачев Ю. А. Понятие «готовности к деятельности» в системе современного психолого-педагогического знания // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2011. № 4 (52). С. 172–175.

- Коканова Р. А. Формирование готовности специалиста – будущего документоведа к использованию информационных технологий в профессиональной деятельности // Человек и образование. 2008. № 4 (17). С. 70–74.

- Иконникова С. Г. Компоненты готовности будущего учителя к исследовательской деятельности // Сибирский педагогический журнал. 2010. № 2. С. 340–347.

- Романова М. А. Теория и практика развития у студентов профессионально-направленной интеллектуальной деятельности и мотивации. Москва, 2006. 235 с.

- Сычкова Н. В. Исследовательская подготовка студентов университета. Магнитогорск, 2002. 223 с.

- Журавчик В. Н., Беккер И. Л. Формирование готовности студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования к профессиональной самореализации // Педагогическое образование и наука. 2008. № 4. С. 68–70.

- Жуков Г. Н. Готовность к деятельности как социально-педагогическая категория: инновационный подход // Образование и наука. 2000. № 3 (5). С. 176–180.

- Чикова И. В. Формирование психологической готовности будущего воспитателя к профессиональному взаимодействию с психологом: теория и практика. Орск, 2012. 180 с.

- Грачев Ю. А. Понятие «готовности к деятельности» в системе современного психолого-педагогического знания // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2011. № 4 (52). С. 172–175.

- Ставринова Н. Н. Проектирование и реализация системы формирования у будущих педагогов готовности к исследовательской деятельности. Сургут, 2006. 184 с.